|

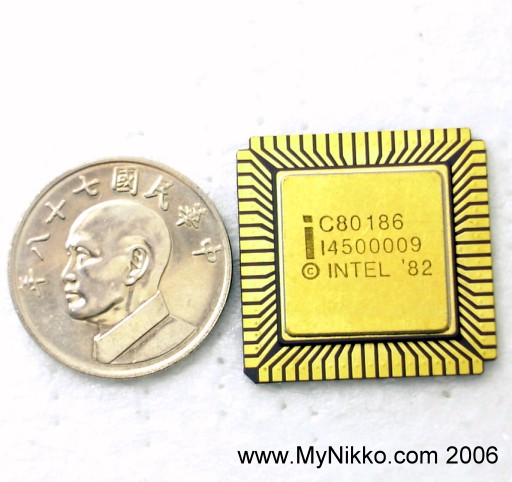

制程: --

封装: 68-pin ceramic LCC

数据频宽: 16 bit

任务电压: 5V

任务时脉: 3MHz - 20MHz

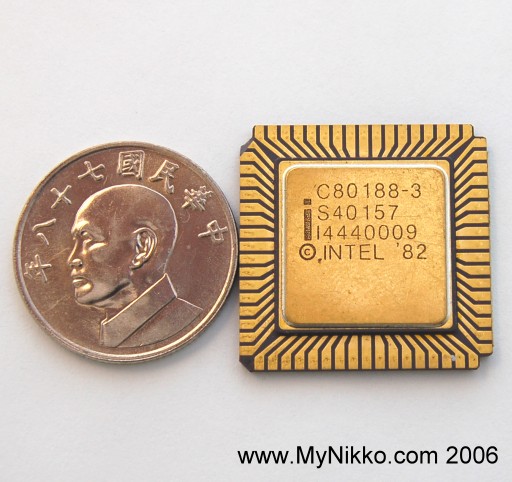

Intel 80188 - 1982 English

Intel 80188(简称188)为80186的简化版,其外部频宽从原本的十六位元缩减到八位元来减少周边设备的成本(如同8088之於8086)。80188的记忆体编址功能与8086/8088一样为1MB。跟80186一样,80188通常是拿来作为机件控制,而比较少用来当作个人计算机用中央处理器晶片(CPU)。

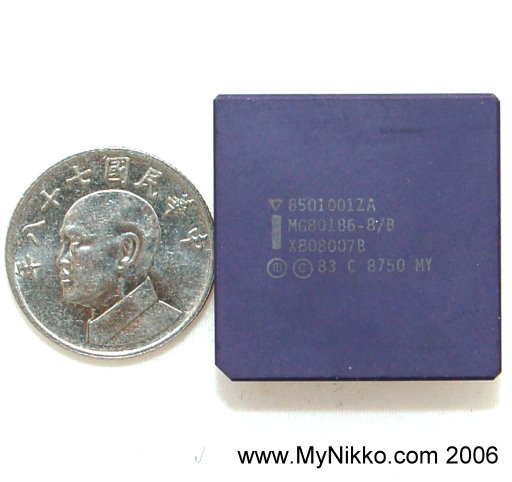

制程: --

封装: 68-pin ceramic LCC

数据频宽: 8 bit

任务电压: 5V

任务时脉: 3MHz - 20MHz

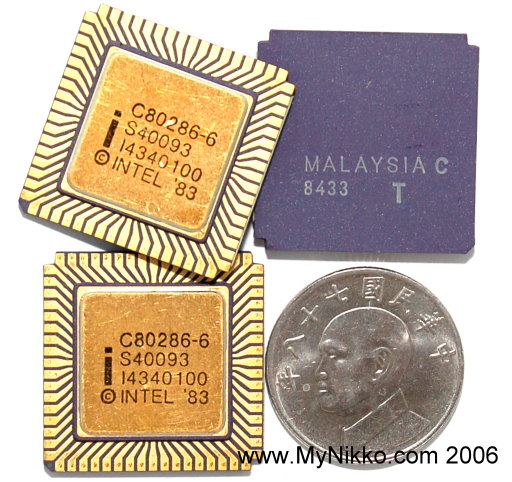

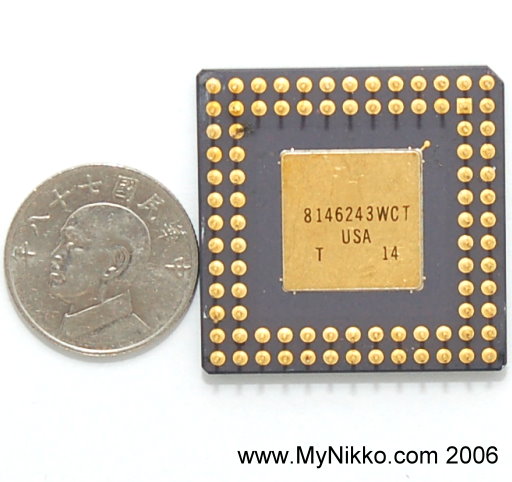

Intel 80286 - 1982 English

80286(简称286)就是造成个人计算机风行的一款中央处理器晶片(CPU),在发布后的六年中,全球286的个人计算机一共出货了一千五百万台。它除了改善了一些指令的运行速度,同时也增加最大记忆体支援到16MB。当初预计这种记忆体支援大概在十年之内都不会需要再增加了。

80286晶片含有十三万四千个晶体管、十六位元频宽,任务时脉由最初的4MHz逐步提高到25MHz。其内部和外部数据频宽皆为十六位元,记忆体定位频宽为二十四位元。与8086相比,80286记忆体定位功能达到了16MB,并可以使用虚拟记忆体模拟大量记忆空间,因而大大扩展了80286的任务范围,还能通过多工处理器在各线程间来回快速切换,以同时运算多个线程,其速度比8086提高了5倍甚至更多。IBM公司将80286用在技术更为先进AT机中,与IBM PC XT机相比,AT机记忆体一般可扩展到16MB,可支援更大的硬碟,支援VGA显示系统,比PC XT机在性能上有了重大的进步。

同场加映C80287XL数学辅助运算晶片。

制程: 1.5 micron, 134,000 transistors

封装: 68-pin ceramic LCC

数据频宽: 16 bit

任务电压: 5V

任务时脉: 4MHz - 25MHz

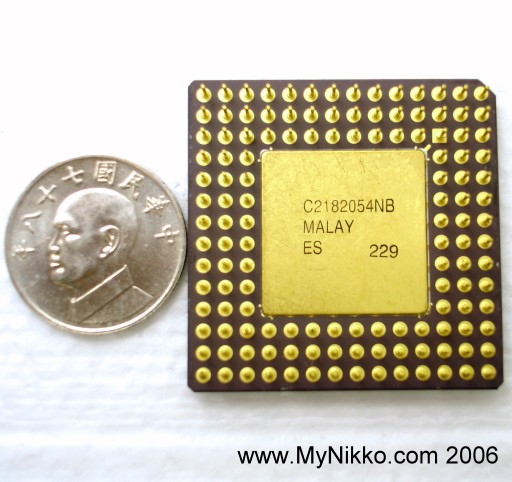

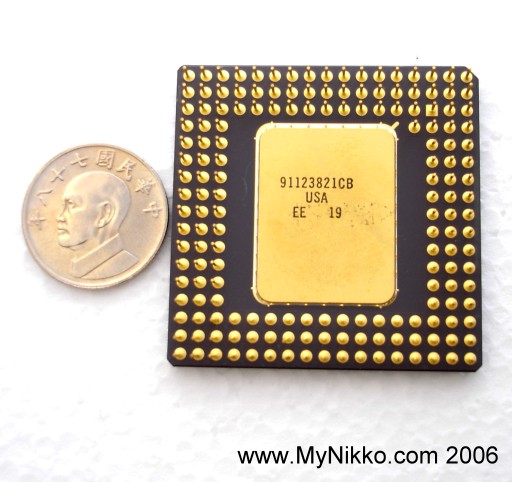

Intel 80386 - 1985 English

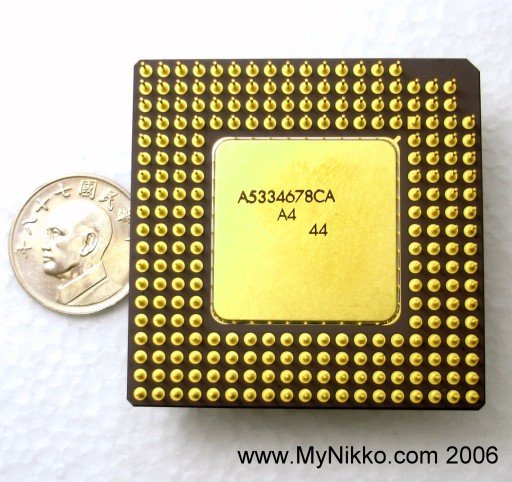

Intel 80386(简称386或是i386)是第一款用於个人计算机的32位元中央处理器晶片(CPU),并增加记忆体定位能力到4GB!!不过386有两种版本,其中SX版的外部数据频宽仅16位元而且只支援16MB记忆体,DX才是32位元。Intel 80386推出没多久居然发现其中有些晶片在运行32位元程式的时候会产生当机的情形,所以英特尔只好把那些库存里已经封装好的晶片再进行多一项测试,并在有问题的386封装上面打上『16 BITS S/W ONLY』,表示此款386只可以用来运行16位元程式,而没有问题的晶片则被打上『ΣΣ』的符号。当然,没有人会愿意花一样的钱买一个有问题的晶片,所以数量上,拥有『16 BIT S/W ONLY』字样的80386极为稀少(在右边第二颗就是)。

SL是给笔记型计算机使用的低耗电版本,拥有16位元外部数据频宽以及24位元外部编址能力。由於386并没有内建浮点运算器,所以需要大量数学运算的使用者得添购Intel i387数学辅助运算晶片。80386还可以直接运行8086的程式喔!

右边第一款为英特尔军用386的机械样本(M代表军用标准温度、G代表PGA封装),军用微处理器的运作标准温度为摄氏零下55度至125度。虽然386听起来已经是非常老旧的产品,不过实际上,美国航太工业的最高标准(比如说美国太空总署,NASA)规定各种晶片需要有一定年数(我记得好像是十年)的使用记录才可以使用,以确定其技术的稳定性以及可预期的错误有哪些。加上严苛的运作温度要求,最新的微处理器通常不会出现在战略系统上面。美国战斧巡弋飞弹(Tomahawk Cruise Missile)就是使用80386来当作其中央处理器。

KU80386SLB1A-25则是我买了一台旧型笔记型计算机拆出来的喔!顺便附上Intel 80387数学辅助运算晶片。

制程: 1 micron, High Speed CHMOS IV Technology 275,000 transistors

封装: 132-pin ceramic PGA

数据频宽: 32 bit

任务电压: 5V

任务时脉: 16MHz - 40MHz

Intel 80376 - 1989 English

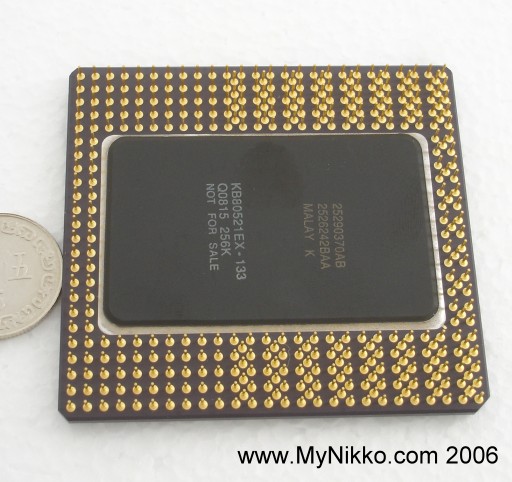

Intel 80376为英特尔专门为嵌入式系统所推出的低价位中央处理器。严格说起来,Intel 376其实为80386 SX的变种。80386当初设计的时候拥有三种运行模式:真实模式、保护模式(80286与80386)以及运行8086程式的虚拟模式。Intel 80376只剩下UNIX常用的386保护模式,并且不支援记忆体分页。跟386SX一样,Intel 376的外部数据频宽仅16位元而且只支援16MB记忆体,其内部频宽还是32位元。Intel 80376与80386保持高度的兼容性,两者的程式几乎可以互通(32位元程式),除了某些需要用到记忆体分页的程式。事实上,开发376的软件非常简便,只需要使用现成的386个人计算机就可以直接撰写并测试程式。Intel 80376一直被工业界大量运用到1994年,才逐渐被后来推出的386EX淘汰掉,并於2001年停产。

Intel 80376仅两种封装,一种就是如右边所展示的陶瓷封装,另一种就是黑色塑胶的QFP(Quad Flat-Pack)封装。以数量上来说,Intel 80376实在一点都称不上稀少。尤其在工业界大量被运用的结果,存世量应该很多。不过奇怪的是,很少收集中央微处理器的人会去注意到376,尽管x86 CPU算是收集界的热门产品。不知道是不熟悉还是因为它的命名让大家把它跟82385缓存控制晶片搞混了。市面上要找到80376还真的是不大容易的事。

制程: 1 micron, High Speed CHMOS IV Technology 275,000 transistors

封装: 88-pin ceramic PGA

数据频宽: 16 bit

任务电压: 5V

任务时脉: 16MHz - 20MHz

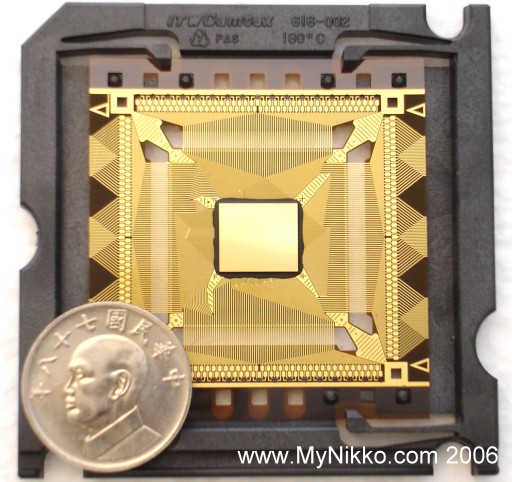

Intel RapidCAD - 1989 English

Intel RapidCAD是英特尔有史以来第一款为旧款个人计算机所提供的升级套件(也就是OverDrive的始祖)。原386的使用者不需要更换主机板,只要把RapidCAD买回来将主机板上旧有的中央处理器晶片(CPU)替换掉,就可以享受接近486的运算能力。RapidCAD其实就是把486 DX晶片去掉内部缓存记忆体然后装入386的封装里面,RapidCAD也不支援486增加的新指令。不过由於386封装的频宽限制,RapidCAD对整体的效能提升比不上直接升级到486 DX。相同时脉下,486 DX可以有比386/387快上两倍的速度,而RapidCAD在整数运算方面最多只能提升35%,在浮点运算方面,则可以提升将近70%。

Intel RapidCAD特殊的地方在於,它是由两颗晶片组成,缺一不可。这归咎於486 DX内建浮点运算器(FPU),而386则是将浮点运算器分开(就是387)。由於RapidCAD-1本身就含有浮点运算器(因为它就是486 DX阉割版),根本不需要387,所以RapidCAD-2就是用来替代原来主机板上的387晶片。RapidCAD-1负责所有的运算,而RapidCAD-2则是负责假装浮点运算器,以防止旧有主机板以为没有安装浮点运算功能(尤其在运行286/287的程式时)。市面上有时候把RapidCAD-1与RapidCAD-2分开卖,这是就是不了解RapidCAD运作方式的结果。

制程: 0.8 micron CHMOS IV, 800,000 transistors

封装: 132-pin ceramic PGA

数据频宽: 32 bit

任务电压: 5V

任务时脉: 25MHz - 33MHz

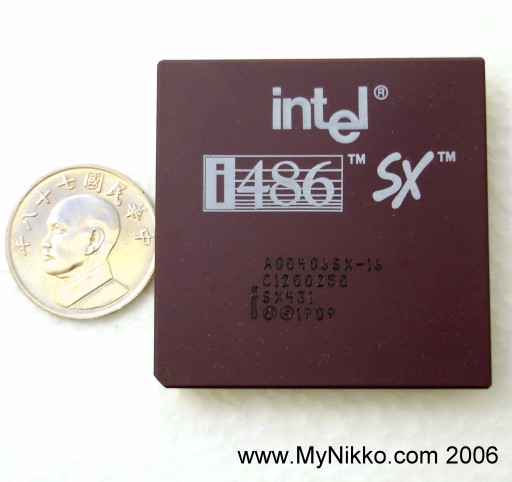

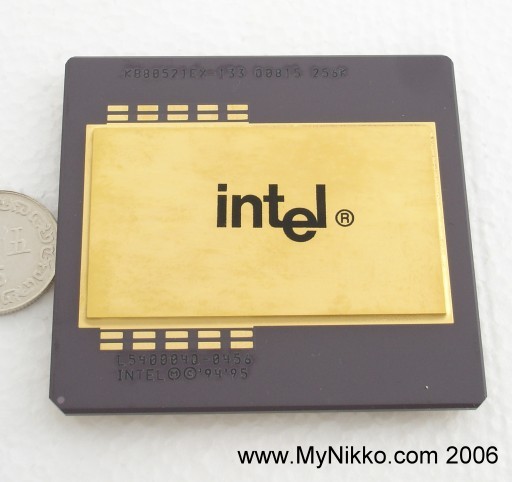

Intel 80486 - 1989 English

80486(简称486或是i486)是英特尔第一个内部包含浮点运算器(FPU)的中央处理器晶片(DX版CPU),并在x86系列中首次使用了RISC(精简指令集)技术,从而提升了每周期运行指令的速度。486还采用了更进步的数据汇流排,大大提高了处理器与记忆体的数据交换速度。由於这些改进,同样速度的i486DX的性能比拥有80387数学辅助运算器的80386快了两倍有余。不过486SX早期的产品反而比80386高端的产品还慢。

从80486 DX开始,浮点运算器开始内建於微处理器中,并开始使用倍频,所以微处理器可以以比主机板更高的频率运作。好笑的是,SX往往就是浮点运算器有问题的DX,英特尔把其浮点运算器关闭后拿来当SX卖。当时486也是一堆公司争相仿冒的对象。当时对於数学运算比较不注重(或是想省钱)的用户,都会选择比较便宜的SX,可是当发现其运算能力不足的时候则需要添购80487浮点运算器,这样花费反而不划算。可是其实较早推出的80486 DX早就内建了浮点运算器,所以这种情况很少会发生,当然80487也变成非常少见的产品。

右边的 486SX 16Mhz 就是80486里面最慢的产品,数量很少,而其下面80486DX ES则是486的工程版,为486正式推出之前的样本,也是鲜少见到的产品。

制程: 1,185,000 transistors (1 micron) and 900,000 transistors (0.8 micron)

封装: 168-pin Pin Grid Array

数据频宽: 32 bit

任务电压: 5V

任务时脉: 16MHz - 100MHz

Intel 80486 OverDrive - 1991 English

Intel 486 OverDrive是提供80486使用者升级选择(不过还是升级到80486等级)的中央处理器晶片(CPU),基本上其作用原理就是比原来使用更高的倍频。ODP需要使用特殊的转接插座,而ODPR则是将原来的处理器直接换掉(所以针角数是一样的)。Intel 486 OverDrive 早期的命名是以内频为命名基准,所以以ODPR486DX-25来说,其速度为 50 Mhz,后来 Intel 才使用新的命名方法。

右下的Intel OverDriver DX4 100Mhz Mechanical Sample也是非常少见的藏品,不过以它连任务时脉都标上去了的情况来看,这颗机械样品应该是可以运作的。

制程: 1,185,000 transistors (1 micron) and 900,000 transistors (0.8 micron)

封装: 168-pin Pin Grid Array

数据频宽: 32 bit

任务电压: 5V

任务时脉: 50MHz - 100MHz

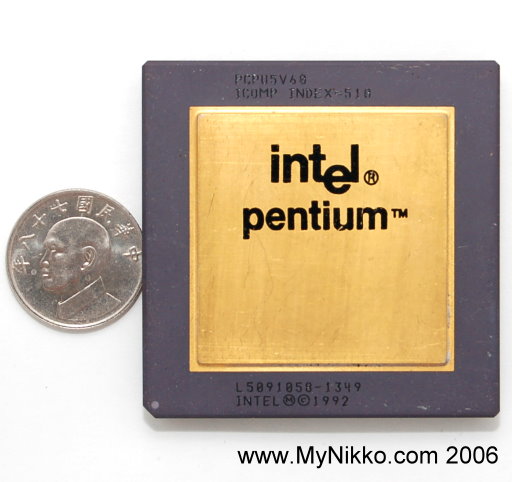

Intel Pentium - 1993 English

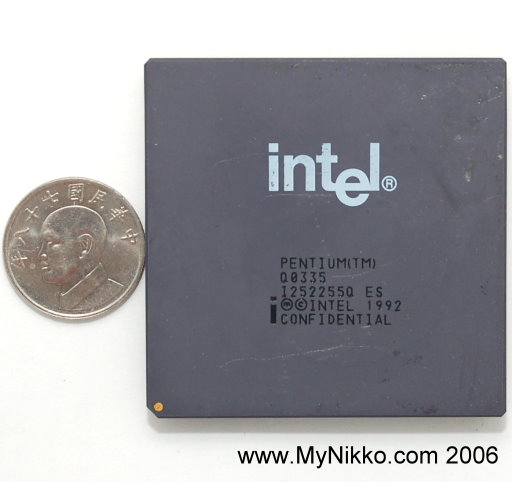

1993年,英特尔发布了Pentium(台湾俗称586)中央处理器晶片(CPU)。本来按照惯常的命名规律是80586,但是因为实际上「586」这样的数字不能注册成为商标使用,因此任何竞争对手都可以用586来扰乱消费市场。事实上在486发展末期,就已经有公司将486等级的产品标识成586来销售了。因此英特尔决定使用自创的品牌来作为新产品的商标—Pentium。第一代Pentium(50~60Mhz)的任务电压仍然是5V,并使用Socket 4插槽介面。第二代Pentium(75Mhz~)则把十年未变的任务电压降至3.3V,并使用Socket 5插槽介面。这也是英特尔第一次在同一产品线使用两种不同的插槽介面,当然这也造成旧插槽使用者升级的不便。Pentium是x86系列一大革新。其中晶体管数大幅提高并增强了浮点运算功能,不过Pentium刚推出的时候拥有浮点数除法不正确的错误(FDIV Bug),导致英特尔大量回收第一代产品(1994年十二月之前的产品)。Pentium 50Mhz也有这个FDIV错误,不过 A80501-50 只是业界样本,从来没有在市场上出现过。

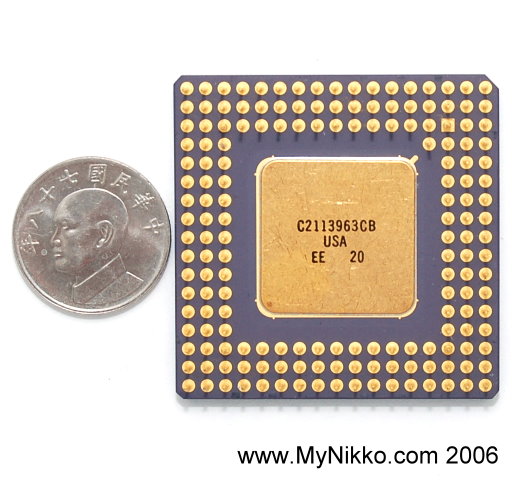

Pentium刚开始的开发代号为P5,而右边第一款Pentium Q0335 工程版应该是英特尔决定将P5命名为Pentium之后所制造的工程样品。这颗Pentium工程样品非常特殊,其左下角的小点居然是金色的(一般都是打磨出一个洞而已),甚至还没有A80501的字样。唯一在英特尔官方记录里有记载的Pentium 50Mhz的生产批号(Specification Number)为Q0399,而这颗Pentium Q0335工程样品的生产批号比Q0399还小。右边第二款Intel Pentium 60Mhz为当前世界上有在英特尔官方纪录里最早的Pentium CPU(Q0352,也含有 Bug FDIV),也是当前世界上已知仅存的一颗。Pentium正式推出的日期为1993年3月22日,而右边第二款Pentium 60Mhz (A80501-60 Q0352)的制造日期正好就是Pentium正式推出的前一个月左右。用日期往回推,右边第一款Pentium Q0335工程样品的制造日期为1992年12月,所以这颗工程样品非常有可能就是传说中的Pentium 50Mhz。

下面还有有几款不常见的Pentium版本。其中,PCPU5V60是早期的盒装零售版,其中的PCPU字头代表:「Pentium Central Processing Unit」,字面上根本看不出来是盒装的意思,后来英特尔才把盒装型号改成BP字头:「Boxed Pentium」。而另一颗Pentium 75Mhz 2.9V(伏特)则是奇怪的陶瓷封装的笔记型计算机版,任务电压比一般的桌上型的3.3V低了一些。金色散热版的Pentium 100Mhz (SX962)为Pentium里面最快也是最后一款拥有金色散热版的版本,其数量也是相当少。

右边中间仔细看(或是从下面的列表点取)可以看到一颗少见的Pentium 120Mhz的工程版喔!

制程: 0.6 micron, 3.2 million transistors

封装: 296-pin Staggered Ceramic Pin Grid Array

数据频宽: 32 bit

任务电压: 3.3V

Intel Pentium MMX - 1997 English

Pentium MMX 等於是 Pentium的加强版中央处理器晶片(CPU),除了增加67个MMX(Multi-Media eXtension)指令以及64位元数据型态之外之外,也将内建指令及数据暂存(Cache)从之前的8KB增加到16KB,内部任务电压降到2.8V。而英特尔之后的桌上型中央处理器皆包含了MMX指令。

所有的英特尔官方文档都指出,Pentium MMX的任务时脉是166MHz - 233MHz,可是,各位看倌有注意到吗?我的收藏里面有Pentium MMX 133Mhz、150Mhz以及266Mhz,这些到底是怎么一回事呢?实际上,266Mhz那款应该是代号Tillamook的笔记型计算机用版本(133Mhz和150Mhz那就不知道了)。右下角的TT300其实就是TT80503300的笔电版,也是整个Pentium速度最快的版本,市面上并不常有。且不论它的市场价值,光光就外观而言,我觉得这是我收集里面最漂亮的晶片之一。

制程: 0.35 micron, 4.5 million transistors

封装: 296-pin Staggered Ceramic Pin Grid Array

数据频宽: 32 bit

任务电压: 2.8V

任务时脉: 166 MHz - 300 MHz

Intel Pentium Overdrive - 1997 English

Intel Pentium OverDrive 中央处理器晶片(CPU),又是一项英特尔造福旧计算机使用者的升级选择。Pentium OverDrive 有四种:最早一款,Pentium OverDrive for Socket 2/3 (5V, 32-bit bus, 32KB L1),给较晚期486主机板升级。第二种,Pentium OverDrive for Socket 4 (5V),给P5(60/66)专用主机板升级,这种OverDrive仅一款在市面上,并不常见(右边展示的第一款就是,还是全新没拆封的喔!),因为本身买Socket 4 Pentium的人就不多。第三种为Pentium OverDrive for Socket 5/7 (3.3V),给倍频定死的P54C专用主机板升级。第四种就是Pentium MMX OverDrive for Socket 5/7 (3.3V, MMX),给没有双电压的P54C专用主机板升级用的。

制程: 0.35 micron CMOS process

封装: 237-pin Ceremic PGA

数据频宽: 32 bit

任务电压: 5V/3.3V

任务时脉: 60MHz - 200MHz

Intel Pentium Pro - 1995 English

Pentium Pro等於是介於 Pentium跟 Pentium II 之间的中央处理器晶片(CPU),其架构等於是没有MMX的Pentium II。Pentium Pro除了内建L2 Cache以外,也支援多处理器架构,唯一缺点就是必须要用同一制程的Pentium Pro才能使用多处理器架构。Pentium Pro针对32位元程式做了最佳化,所以其跑16位元程式效果反而不佳。从这一代开始(P6),英特尔也开始将为处理器的核心添加Reduced Instruction Set Computer (RISC,精简指令集)的架构设计,所以以后的英特尔x86处理器虽然是使用复杂指令集(CISC),但是核心部分开始逐渐采用RISC的架构。

Pentium Pro推出的时候市面上32位元作业系统根本还没变成主流,我第一台英特尔主机就是用Pentium Pro 150Mhz,不过它还没有机会跑过32位元作业系统就被我升级掉了。

右边第一颗Pentium Pro微处理器为 133Mhz,很多人不知道 Pentium Pro 有出过这么一款。实际上,这款微处理器还只是业界原型而已,所以当初连 Pentium Pro字样都没有打上去。这款微处理器(而且品相很好)由於从来没有在市场上出现过,所以非常难得。百万人中,听过 Pentium Pro的人可能不到十万人,知道 Pentium Pro 有出过这款的人大概不会超过一千人,而之中真正接触过的人可能不到一人。话说回来,百万人中会在意这件事的大概也仅那一人吧,哈。

|