引子:缘何写此书

宋曹琍璇

——宋美龄幼弟宋子安次子宋仲虎夫人,斯坦福大学胡佛研究所访问学者,蒋介石日记把关人。

古人说:“无巧不成书”,我们这本《走进蒋介石》就从这“巧”字开始吧!

人在认为“巧”的时候,实际上就已经承认自己所知的有限与没有预知的能力。绝大部分人所经历的最戏剧化的改变,都不是预料更不是预设的。在蒋公日记中,我们看到改变历史的际遇,有时是发生在他生命中一段平凡的时刻里,有时发生在他顺利进行计划中的一个小意外,有时更在他庆享成功、春风得意之时。然而,他一生中最安逸的一段日子,却是在他失去大陆江山,退守台湾,得以静心 “自省”的垂老岁月中。有关蒋公日记的种种“巧”,令人感到惊讶,让我们感觉到神在冥冥之中改变历史的痕迹。

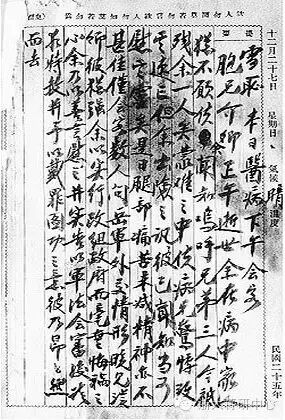

首先我们要感谢蒋介石少年时期发蒙老师——在私塾里让蒋介石有了对“写日记”认知的启蒙教导;相信他的教导不一定成功地让每一个学生都养成写日记的习惯,但,却使蒋介石养成写日记的习惯并持之以恒写了58年(1915—1972),让我们在今日,能因这份特殊的“日记”聚集一堂。

巧二:中国自清末以后,几乎都处于兵荒马乱的苦难中,蒋介石一生四分之三的岁月也都处于战争状态里,尤其蒋介石从一个军事强人直至国民党最高领袖,都能够每日坚持、静心,用毛笔书写日记,还能在战火连天的环境里,安全地保存日记?实在是难以想象。每当我在阅读日记时,时常惊讶这些珍贵的日记“仍然存在”,真是太不可思议!

巧三:蒋介石日记在台湾一直被小心珍藏与非常有限地编撰使用,一直到蒋经国病逝后,才随着他的幼子蒋孝勇先生移居海外,带到国外。为了保护这些珍贵的日记,孝勇先生不惜用重金购买微软片制作设备,在家中复制日记软片,以防万一意外发生,仍有备份保存。不幸,离国不到10年,孝勇先生病逝,便把这批珍贵文献交付给妻子蒋方智怡女士保管。蒋方女士鉴于当时台湾对于民国史的不尊重,常为身负日记重任,而颤惊踌伫。后经各方的大力游说,决定暂存胡佛研究所。因此,全世界的学者们才有自由阅读的“机会”与“方便”。

巧四:中国自改革开放以后,经济起飞,国门大开,许多人有了财力和机会可以出国学习参访,国人游走世界,开始与世界接轨。自然的,学术交流也成了首要的项目之一。蒋介石日记在此时存放在胡佛,可谓天时、地利、人和兼具。如果早10到20年,中国不会有如此多学者可以有能力来美探秘,晚10到20年,台湾如果政局稳定,蒋方女士未必选择胡佛,也许就在台湾开放;相信其保存技术与开放程度必不如胡佛的专业与开明。大家能否看到如此完整的全貌,谁也不得而知。

巧五:海峡两岸虽为同根生的一个民族,但因长期以来政治意识形态的阻隔,对于中国近代史一直是各有说辞,尤其台湾前10年的去蒋化和去中国化,使得两岸相去甚远,彼此的误解加深。近年来因两岸三通,彼此有了更多的交流与互动,关系也拉近了许多。2006年,当蒋介石日记第一次在胡佛开放,震憾了世界史学界,世界各地学者趋之若骛地来到胡佛探秘,有些人甚至称此时这史料的开放,为“使两岸重合的弥合剂”。

巧六:蒋日记的内容丰富,由于他的好学与慎研诸学的精神,上至天文,下至地理,其中人文、理儒哲论、 政治、经济、军事、外交、宗教、世界文化……充斥于每天的日记中。他一直以非我莫属的责任感,以任天下大任为志的心态自励,所以凡领导者必备的知识,必精研慎读。所以,他的日记很值得中国领导者参阅借鉴。尤其大陆近30年的改革开放,社会变迁飞速,民众无以适从;如以蒋日记为鉴,必得助益。

巧七:蒋公是浙江人,与浙大有特别的乡情渊源,一直对浙大有厚爱,在抗战时期为要栽培人才,特请竺可桢到浙大作校长,藉着他“求是”的精神,造就了不少当代人才。现正逢浙大成立“蒋介石与现代中国研究中心”,举办第一次“蒋介石与近代中国研讨会”之际,与会者交流阅读蒋公日记心得之余,不约而同,提议凡到胡佛研读过蒋日记的学者们,可以合写一部“胡佛读史记”。此书如出自浙大,真是圆了乡亲情缘。

书笔至此,感慨万千;如藉七巧能将国际学者在胡佛研习蒋公日记的观点及感受集成一书,让天下人更清晰地看到中国成长的真貌,也值得安慰。敬祈 天父赐福我中华民族千秋万代,国泰民安!

加州的阳光如常的照在我案头,温暖的和风轻翻着我桌上的文献,我也如常的探头,窥视“Senior Common”的动静;失望的双眼被如同冰封的寂静刺出了泪来。随着蒋公日记完全开放后的尾声,来胡佛探秘的热潮也被画上了休止符。昔日伏案狂抄的学者们已匿迹在档案室里,下午五时舒压畅谈的吵杂声消失了,再无法激怒那些听不懂中文的老外。狂热的探秘者离开了胡佛,却留下无数难忘、美好的记忆在我们这些胡佛的工作人员心中。

蒋公日记所造成的黑天鹅效应,发生了另一个副作用:我们去任何一个地方的学术论坛,不再是那么单纯的为了学术了;特别是我,去之前的期盼,到了会场的惊喜;总是让我觉得温馨不已。我多么感谢上帝在世界历史的洪流中,把这一群祂拣选的人,放在这特定的时空中,一起做一件改变世界观点的工作。我们多幸福,是如此的被宠爱、被重用。

因此,有人提议:这一群不让青史尽成灰的工作者,不该让这一段美史,消失在彼此的记忆中。於是要求我们中间,最“闲”的人来发起“邀稿”请求,希望趁着大家记忆犹新的时候,与我们分享那一段让你“因探秘而晋升”的苦日子,如何成为你日后的祝福。

我的构想是:集合大家记述有关来胡佛之旅的酸、甜、苦、辣经验谈;合出一本胡佛之旅记趣,出版后之所得,我们可以来个“随蒋公脚踪行之旅”或成为我们以后共同研究的基金(敬请大家给我建议)。相信这将是本世纪最特殊的一本书,也将是全球中国近代史学家第一次的合作巨著。我更相信它将是史学家们开“和谐”之风的好榜样。