| 巾幗英雄揚名世界! |

| 中國人的驕傲! |

| 恭喜她。为她在有生之年得到此奖而高兴。什么都值得了。 |

| 她的成功是世界华人的骄傲,也是华人女性的骄傲。 |

|

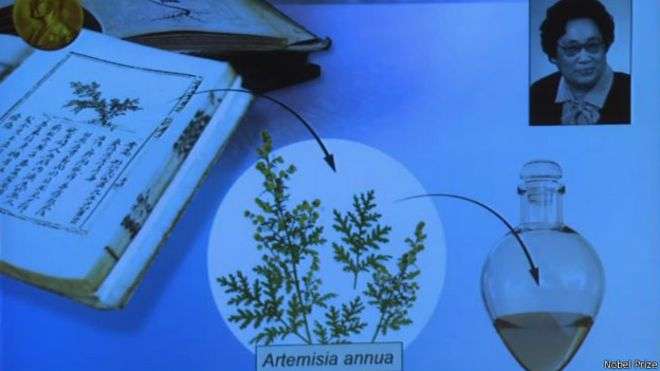

凤凰网 在国人兴奋之余,屠之获奖也引发了很多争论,包括屠呦呦缘何多次落选院士、及集体科研成果的署名权等问题。 瑞典卡罗琳医学院10月5日宣布,来自中医科学研究院的首席研究员屠呦呦与另外两名外国科学家分享了今年的诺贝尔生理学奖。屠呦呦遂成为中国大陆地区首位获得诺贝尔科学奖的人士。在国人兴奋之余,屠之获奖也引发了很多争论,包括屠呦呦缘何多次落选院士、及集体科研成果的署名权等问题。就此热点问题,凤凰网第一时间连线著名医学科学家、清华大学医学院常务副院长鲁白教授,对相关问题进行解读。 采访人:孔德继 凤凰网:诺贝尔生理学奖的评价标准和屠教授的主要科学贡献是什么? 鲁白:一般来说诺贝尔奖是给有重大影响力的科学发现。重大影响包括,比如某种方法改变了我们认识细胞,或者某种原理帮助我们加深认识生理过程,还有一些是能够改变我们的对疾病的治疗。 今天诺贝尔奖委员会的人讲话提到这三个人主要是两个贡献,加起来影响到的人大概有十亿人受益于他们的科学发现。屠呦呦的贡献主要用于治疗疟疾,几十年累计下来的受益人已经很多了。 凤凰网:科学评价的标准是什么?屠呦呦的科学贡献在哪里? 鲁白:世界上的科学标准应该是一样的,科学的标准不应该是由国籍的差别的。那么科学的标准是什么东西?一是原创。二是这个原创贡献有没有重大影响。两个标准目前没有什么争议。 那么这个原创标准如何判定。我们来回顾一下这个屠呦呦的科研历程。屠呦呦之前很多人都用各种传统的中草药提取,屠呦呦最后锁定在青蒿,这是第一个贡献;第二步是在同行普遍用煮的办法来提取的时候,屠呦呦采用了乙醚进行萃取。我觉得是这两个发现和步骤奠定了她的得奖基础。 区别什么是不是原创,我可以先说三个方面的东西“不是原创”。 首先“工作量”和“亲手干”不是原创。屠呦呦当时是一个小组的领导,是团队的灵魂,重要的是她的原始想法,这个想法可以是由她的一个学生,或者技术员做出来,而不一定是本人的亲手操作。工作量的大小也不重要。 还有就是“工作完整”也不是原创。1972年屠在南京某个会议上面讲了他们的研究,想法被一些人知道了,用好的技术、人力和设备做得比屠呦呦更好,这个也不算原创。 这里边的关键的问题是整个科学发现有一个很长的链条,哪个是最早的想法,哪一个是关节点,这个关节点是谁先想出最原始的解决办法。有这个思想的和想法的人才重要。 有些人不够格却当选了院士 凤凰网:中国的科学的评价或者跟国际上世界一流的评价一样吗?屠呦呦国内没拿到最高的科技大奖,也没有被评上两院任意一个院士,为什么中国的最好的科学和科学家在中国没有得到最好的科学荣誉? 鲁白:主要是制度问题,以院士制度为例谈吧。 为什么她没选上院士,难道选院士不应该是把做出最好的科学工作人选上去吗?难道不要对最好的科学成就有认可吗?所以你就看出来这个选院士里面有人际关系、运作能力、个人的所在的位置,这些都变成了因素了。 今天为什么会有人花这么大的力气来选院士? 一是因为名额是有限的。所以就会有很大一部分的努力,把自己选进去,还有一部分努力是把那些够格的人不要让他选上去。 这两个东西加起来就造成了今天的这个很奇怪的一个现状,就是有些人明明够格的他选不上,有些人明明不够格的他选上了。 目前虽然院士是选举出来的,但投票者选院士已经不再完全依靠科学成就了。关系、运作和好处成为了一些新的因素。有些人被选上去的时候,意味着有些人被选下来。选下来也是跟这个制度有关系的。 院士制度不是荣誉制度而是利益制度 第二方面更重要。我们的院士制度目前还不是一个荣誉制度,更是一个利益制度。屠今天得了一个诺贝尔奖,只代表你过去的贡献,只是荣誉和奖金,并不意味着你可以得到比人家更多的资源。申请资金还是要通过竞争,靠你今天的本事。 无论院士制度还是诺贝尔奖荣誉,都不应和太多的利益挂钩。不能因为获得了院士身份,就享有了更多的研究基金、决定权和人事权。目前院士连带有很多特权,所以才有人不择手段地去把自己变成一个院士。院士应该回归到一个荣誉,表彰一个阶段性的工作,荣誉的认可并不意味着有很多额外的利益。特别是那些理应通过学术竞争才能得到的利益,这个应该回归学术竞争,把院士制度去利益化。 屠呦呦获奖并不意味着对传统医学的认可 凤凰网:您怎么看他那个屠教授科学发现和传统中药知识的关系。我们应该如何对待传统的医药资源? 鲁白:屠得诺奖,并不意味着传统的中医、中药得到了现代科学的认可。诺贝尔奖是给屠呦呦从中药里面分离出来青蒿素,而这个青蒿素又对医学对这么重要。今天当有记者问到这是不是第一次给中药发诺贝尔奖时,委员会明确地否认了。中医中药必须要走上现代化道路。屠呦呦把中药里面的有效成分给分离和鉴定出来,把它变成一个纯的化学药物,是中药现代化的一条路径,但这不是唯一的路。大家都说中药是一个伟大的宝库,前提要用科学的态度、科学的方法和科学的理论,方能使中药变成真的宝。 |

|

网易 中国药学家屠呦呦荣获2015年诺贝尔生理学或医学奖,她被称为抗疟新药青蒿素的第一发明人,但多年来关于这位科学家的争议从未间断。 诺奖委员会:屠呦呦获奖并非对中药奖励 2015年6月4日,美国沃伦·阿尔珀特奖基金会官网宣布,2015年度沃伦·阿尔珀特奖授予中国中医科学院研究员屠呦呦,以表彰其在抗疟领域的突出贡献。 2015年10月5日,爱尔兰医学研究者威廉·坎贝尔、日本学者Satoshi Omura以及中国药学家屠呦呦荣获2015年诺贝尔生理学或医学奖,三人因发现治疗蛔虫寄生虫新疗法获奖。屠呦呦突出贡献是创制新型抗疟药———青蒿素和双氢青蒿素。 诺贝尔奖官方网站发布的颁奖文件中这样评价今年的诺贝尔生理学或医学奖得主: 由寄生虫引起的疾病已经困扰人类数千年之久,成为全球性的主要健康难题。尤其是寄生虫病会对世界上最贫穷的人口造成负面影响,极大地阻碍了改善人类健康与生活的进程。今年的诺贝尔奖获得者已经开发出新的治疗方法,为某些最严重的寄生虫病的治疗带来了改革性的突破。 据英国卫报消息,在诺奖随后的发布会上,有记者问,屠呦呦获奖,是否是对中药的一次奖励。诺贝尔奖委员会给出的答案是否定的。该委员会称屠呦呦获奖是为了表彰她在受到中药的启发下对一种药物的寻找过程。 “三无”科学家:多次落选院士 屠呦呦,今年85岁,浙江宁波人。1951年,考入北京大学医学院药学系。1955年,分配在卫生部中医研究院(现中国中医科学院)中药研究所工作至今。抗疟新药青蒿素的第一发明人,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任。 2011年,屠呦呦曾获得被誉为诺贝尔奖“风向标”的拉斯克奖,该奖组委会将青蒿素列为“20世纪后半叶最伟大的医药学创举”。 因为没有博士学位、留洋背景和院士头衔,屠呦呦被戏称为“三无”科学家。据了解,前些年屠呦呦曾几次被提名参评院士,但均未当选。 越战时期接到“中草药抗疟”研发任务 大学毕业,屠呦呦被分配到中医科学院中药研究所工作,之后55年里,除参加过为期两年半的“西医离职学习中医班”,她几乎没有长时间离开过东直门附近的那坐小楼。她最优秀的研究工作完成于1969年至1972年之间,正值“文革”时期。 1969年,屠呦呦所在的中医研究院接到了一个“中草药抗疟”的研发任务,那是一个不小的军事计划的一部分,代号523,该项目的短期目标是要尽快研制出能在战场上有效控制疟疾的药物,长远目标是通过筛选合成化合物和中草药药方与民间疗法来研发出新的抗疟药物。 屠呦呦对青蒿素的发现有多重要? 1967年5月23日,在毛泽东和周恩来指示下,“523项目”计划启动。 屠呦呦和她的课题组成员筛选了2000余个中草药方,并整理出了640种抗疟药方集。他们检测了200多种中草药方和380多个中草药提取物。这其中,青蒿素引起了屠呦呦的注意。 其研究组第一个用乙醚提取青蒿,获得了抗疟效果较好的青蒿提取物。“1971年10月4日,我第一次成功地用沸点较低的乙醚制取青蒿提取物,并在实验室中观察到这种提取物对疟原虫的抑制率达到了100%。这个解决问题的转折点,是在经历了第190次失败之后才出现的。”这一步,至今被认为是当时发现青蒿粗提物有效性的关键所在。 后来,为了获证青蒿素对人体疟疾的疗效,屠呦呦等人首先在自己身上进行实验,实验效果十分喜人。随后,屠呦呦课题组深入到海南地区,进行实地考察。在21位感染了疟原虫的患者身上试用之后,发现青蒿素治疗疟疾的临床效果非常成功。 青蒿素有什么用? 青蒿素是来自一种菊科艾属植物的提取物,对恶性疟疾、脑疟强大的治疗效果。 疟疾是由疟原虫造成的,经蚊叮咬或血液传播的全球性急性寄生虫传染病,俗称打摆子。每年全球患者在3亿~5亿之间,因疟疾死亡的人数在1百万~3百万之间,其中大部分为儿童。疟疾可引起贫血、脾肿大以及脑、肝、肾、心、肠、胃等受损。 饱受疟疾之苦的非洲人民称青蒿素为“中国神药”。 “在人类的药物史上,我们如此庆祝一项能缓解数亿人疼痛和压力、并挽救上百个国家数百万人生命的发现的机会并不常有。”斯坦福大学教授、拉斯克奖评审委员会如此评价发现青蒿素的意义。 至今青蒿素仍被用于生产最有效的抗疟药物,据世界卫生组织统计,全世界有6亿患者需要以青蒿素为基础的联合疗法治疗。 特殊时期新发现成集体财富 在文革那样的特殊时期,不需要个人署名的论文,新的发现迅速变成了集体的财富。1972年3月8日,在南京一次会议上,以“毛泽东思想指导发掘抗疟中草药”为题,屠呦呦汇报了自己在青蒿上的发现。很快,云南和山东等数个研究小组借鉴了她的方法,对青蒿进行研究。在此后的临床应用中,也有多人做出了贡献。 1977年,为了赶在国外发表的前面,表明青蒿素为中国人发明,由屠呦呦所在的中医研究院,以“青蒿素结构研究协作组”的名义在《科学通报》上首次发表了青蒿素的化学结构。 1978年,523项目的科研成果鉴定会最终认定:青蒿素的研制成功,“是我国科技工作者集体的荣誉,6家发明单位各有各的发明创造……”在这个长达数页的结论中,只字未提发现者,只是含糊地说:北京中药所。 屠呦呦人物争议:荣誉是集体还是个人的? “523”项目以“胜利完成”而告终,然而后来的几十年中却争议不断,屠呦呦则被很多人认为“不够淡泊名利”“个性执拗”。 2011年,屠呦呦曾获得被誉为诺贝尔奖“风向标”的拉斯克奖。这引发争议:“不能把团队的成果归于一个人”;“把奖颁给她一个人,对项目的其他参与者不公平”。但是拉斯克评奖委员会之所以把奖杯颁给屠呦呦,所依据的是三个“第一”:第一个把青蒿素带到523项目组,第一个提取出有100%抑制率的青蒿素,第一个做了临床实验。 2009年,屠呦呦出版了专著《青蒿及青蒿素类药物》,但因为引文署名的细节,马上有人撰文批评她:未能充分肯定其他研究小组和自己研究小组其他成员的作用——这正是反对方的主要理由——他们认为,屠呦呦夸大了自己的研究组在523中的作用,夸大了自己在研究小组中的作用。 同样参加“523”项目,并在改造青蒿素分子结构中作出关键贡献的中科院上海药物所研究员李英称屠呦呦用青蒿的乙醚中性提取物证明了青蒿的有效,是重要贡献,但屠呦呦对其他发明环节很难出力。 屠呦呦曾对媒体表示,青蒿素的事乱了,大家都要说是自己弄的,实际上这可能吗?科学就应该讲究实事求是的,所以呢我就不想再谈这些问题了,你要是信任的,就相信我的那本书,那里面已经说得很清楚了,我这本书实事求是,是根据事实写的。 北京大学生命科学学院院长饶毅,早在拉斯克奖颁发之前就高度评价过屠呦呦的研究工作。他提到:“我们作为无争议方试图和屠呦呦交流也有一定困难,不理解她把中医研究院的原始材料至少有段时间收藏在自己家,不愿给我们看。” 但查过一些相关的非公开资料后,他还是得出结论:屠呦呦在青蒿素的发现过程中起了关键作用,因为她的研究组第一个用乙醚提取青蒿,并证实了青蒿粗提物的高效抗疟作用。 全球最大的、以研究开发为基础的跨国制药企业之一的葛兰素史克(GSK)曾经的中国研发中心副总裁鲁白说“屠呦呦创造了用乙醚来制取青蒿素的方法,这是最原创最重要的发现,后来对青蒿的研究贡献也很多,但都是‘锦上添花’。” |

|

中青在线 中国科学家屠呦呦今天因青蒿素的研究荣获2015年度诺贝尔生理学或医学奖,鲜为人知的是,两个月前离世的中国工程院院士、天津大学教授沈家祥曾为了保护中国在青蒿素这一抗疟新药的发明权归属,领导过一场旷日持久的“争夺战”。 沈家祥院士的学生、天津大学青年教师郭翔海依然记得,2004年初,泰国以国王普密蓬·阿杜德的名义,为研制抗疟药物青蒿素的中国医药科技工作者颁发了泰国最高医学奖——玛希顿亲王奖。很少有人知道,这个奖项原本的获奖人是沈家祥。是在沈先生的婉拒和执意推荐下,该奖项最后授予了“中国青蒿素团体”。 国家“千人计划”入选者、苏州吉玛基因药物科技公司董事长张佩琢是沈家祥的学生。他透露,沈家祥曾任原国家医药管理局副总工程师,其职责之一是负责与世界卫生组织对接。青蒿素向世界卫生组织的推广工作,就是在其直接领导下进行的。当时我国新药研究工作与国外体系不完全接轨,这项工作等于是向国外完成一整套的新药报批手续。他付出了巨大的努力,但他从不向外界提起此事。 郭翔海对记者说,沈先生生前聊到青蒿素时一再表示,他在青蒿素的研发上没有发挥什么作用,但他强调“科研大协作”的力量。聊起那段和世界卫生组织等同行据理力争、保护中国在青蒿素这一抗疟新药的发明权归属的经历,沈家祥回忆过许多细节。 据原全国“523”办公室《五二三与青蒿素资料汇集》、《迟到的报告——五二三项目于青蒿素研发纪实》等披露, 我国科学家对于青蒿素的研究始于上世纪60年代中期。当时,为了援外、战备紧急任务的需要,开始了抗疟新药研究并代号为“523”。在1970年代中期的中国,经过“523”大会战,青蒿素的抗疟功效及化学本质都已基本研究清楚。 1976年,项目组得到某国科学家正在分离蒿属植物类似物质的信息,以为与我国正在研究的青蒿素相同。在我国当年没有专利及知识产权保护法规的情况下,为了抢在外国人前面发表论文,表明青蒿素是中国人的发明,1977年《科学通报》第22卷第3期以“青蒿素结构研究协作组”的名义,首次发表了青蒿素化学结构及相对构型的论文,将青蒿素的结构完全公诸于众。随后,一篇篇由我国科技工作者个人署名的青蒿素论文陆续发表,将青蒿素的抗疟功效向全世界展露无遗,使青蒿素的化学结构与抗疟作用有机地串联起来。1979年在《中华医学杂志》英文版上发表的另一篇论文,更是公开了实验研究和临床研究的全部数据。而这也让青蒿素在此后的十年里,面临着不断被窃取的险境。 上世纪80年代,沈家祥出任我国驻世界卫生组织的代表。这位药学家觉察到,作为治疗疟疾的最新特效药,青蒿素的问世将在世界科学界引起巨大反响。为此,他多次去到相关研究所了解青蒿素的最新研究进展,并思考着如何将其推出国门。 34年前,1981年10月6日至11日,在沈家祥的推荐下,青蒿素及其衍生物学术讨论会在北京召开。这次会议是世界卫生组织疟疾化疗科学工作组第一次在日内瓦总部以外召开的会议,是专为我国发明的抗疟药青蒿素及其衍生物进行全面评价和制定发展规划的一次重要的国际会议。学术会议报告了7篇论文,均由中方代表宣读。其中,屠呦呦代表中国研究人员做了题为《青蒿素的化学研究》的报告。 自此,在沈家祥等人的穿针引线下,我国与世界卫生组织就青蒿素的开发生产展开了长达6年的合作。 按照国际惯例,新药在国外注册前必须要有一个公认的法定机构派员对生产厂的生产条件和生产管理进行实地考察并做出评语,即GMP检查。但结果却是我国的两个生产车间均不符合GMP要求,我国与世界卫生组织的合作亮了“红灯”。但就在这一期间,国外研究青蒿素的研究进展很快。 尽快实现青蒿素在世界范围的临床试验,保住青蒿素的发明权,成为沈家祥院士等老科学家的迫切愿望。从1986年起,每次赴日内瓦参加世界卫生小组会议时,沈家祥总是不遗余力地和国际同仁据理力争。 为进一步掌握国际药物注册对申报文件资料的要求,在沈家祥的指导下,青蒿素指导委员会组织专家,按照国际药物注册规格与要求,对青蒿琥酯、蒿甲醚的申报注册材料进行了全面修改和通篇翻译,请世界卫生组织疟疾化疗科学工作组的知名专家和顾问协助审查。 1987年起,沈家祥受聘为世界卫生组织疟疾化疗科学工作领导小组成员,他也成为该小组中的唯一一位中国成员。此后的几年,沈家祥十余次奔波于北京和日内瓦之间十余次,代表中国政府走上了为青蒿素“正名”的艰辛征程。 这些会议上,各国同行从专利资质、申请材料的写作、所依论据的可信性等角度对青蒿素的认定多次提出质疑。沈家祥带着详尽资料据理力争。 在沈家祥的帮助下,中国科学家还完成了整理、编写、翻译、打印了中国的青蒿素衍生物药物在国外注册所要求的生物、化学、药理、毒理、质量标准、临床研究、提取工艺等资料,制成英文注册文件。由他审阅定稿装订成册,发送给国内外协作单位,国内很多企业都使用此文件开展国外药品注册工作,为使抗疟新药走出国门走向世界打下关键基础。 1989年4月,世界卫生组织疟疾化疗科学工作组抗疟药学术研讨会在北京召开,会议的具体负责人是沈家祥。就是这次会议,揭开了全球青蒿素类复方药物研究的序幕。 时至今日,自中国科研人员研究青蒿素以来,已过去了近半个世纪,但提起青蒿素的专利权问题,仍然是许多医药工作者的遗憾。这也是沈家祥院士生前的遗憾之一。虽然为青蒿素的正名奔波了近十年,但青蒿素的产品专利权最终还是被外国抢注。 在扼腕惋惜的同时,沈家祥也从中看到了大协作模式对于创制新药的作用。他生前说过:“我国对青蒿素的研究成功充分证明,只要组织得好,我国科学家有能力创制新药,在国际上也是有竞争力的!” |

中央社 2015年诺贝尔医学奖得主中国科学家屠呦呦。(美联社) 大陆药学家屠呦呦成了首位获得诺贝尔医学奖的中国人,家中电话因此响不停。她在接受媒体简短采访时表示,能得奖有些意外、但也不是很意外,她并表示这是中国全体科学家的荣誉。 屠呦呦是浙江宁波人,今年已经84岁,钱江晚报记者拨了3次电话都在忙线中,第4次是屠呦呦本人接听,并笑说已经有很多人打来电话。 屠呦呦说,她是晚上看电视才知道得奖的。 对于得奖,她说,“没有特别的感觉,有一些意外,但也不是很意外”,理由是这并不是个人的荣誉,“是中国全体科学家的荣誉,大家一起研究了几十年,能够获奖不意外。” 她表示自己身体不太舒服,所以十一长假在家休息。 屠呦呦的丈夫李廷钊则在电话中简短表示对妻子得奖的看法,“就是为国家争光嘛”。 |

BBC 中国药学家屠呦呦获本年度诺贝尔生理学或医学奖,成为获得该奖项的第十三位女性,也是首位获得这一殊荣的中国人。 诺贝尔奖一直似乎远离中国人,直到人权活动人士刘晓波和作家莫言。前者2010年获和平奖,遭到中国政府强烈抗议;后者2012年获文学奖,在人文艺术领域获得西方奖项,被视为突破。 但在医药自然科学领域获奖,而且还是女性, 屠呦呦的获奖书写历史。 与屠呦呦 一同获奖的还有爱尔兰医学家威廉·坎贝尔和日本药物科学博士大村智。 关注焦点 在获奖名单揭晓后的新闻发布会上,屠呦呦和她的中医药研究背景成为记者们关注的焦点。  记者们关心的话题似乎只有屠呦呦和中医药 在近30分钟的新闻发布会上,记者们对坎贝尔和大村智的问题几乎没有,仅有一个关于大村智的问题,也是将他与屠呦呦联系起来,问“二者进行了怎样的合作”。 首个问题就是问屠呦呦获奖的意义。瑞典卡罗琳斯卡医学院诺贝尔大会成员安德森(Jan Andersson)说:“早在1700年前人们就知道这种草药(青蒿素)能治疗发烧症状,屠呦呦做的就是阐释了这种草药的哪一成分具有生物活性,让后来临床治疗和生产药物成为可能。” 84岁的屠呦呦多年来研究中药化学,结合药理、制剂及临床等,在继承传统中医药的精华基础上,运用现代科学和技术,发掘中药的活性成分,她最突出的贡献是研制新型抗疟药 ——青蒿素和双氢青蒿素。  弗斯伯格教授强调,奖项不是颁给中医药的。 一名印度记者随后问,屠呦呦的获奖是否意味着西方医药界对传统替代药物的看法发生改变? 这一问题让出席会议的诺贝尔大会成员有点意外。大会成员、瑞典卡罗琳斯卡医学院教授弗斯伯格(Hans Forssberg)很外交地说: “寻找新药的途径有很多种,人类通过不同植物寻找治疗方式由来已久,这可以激发我们寻找新药的新观念。” 不过,弗斯伯格教授也明确指出:“我不认为我们会直接用这些草药”。 出席发布会的诺贝尔委员会主席朱琳·吉拉斯(Juleen Zierath)补充说:“他们用了很复杂的方式提取这些有活性的自然物,这不是说把一些植物混在一起就行,而是用了复杂的方式提炼。” 新闻发布会主持、诺贝尔生理或医学奖委员会秘书兰达尔(Urban Lendahl)也赶紧补充说,草药只是起到了“激发创新”的作用,最终通过技术做成了“现代的、有效的药”。  安德森说,中医药给了研究人员以启发。 也有西方记者对青蒿素的制作方法表示担忧,认为有的可能是转基因,这是否安全。 安德森教授回答说,种植和生产青蒿素植物都是基于传统方式的,合成的方式只是加进了光合化步骤,以及结晶以便获取浓度更高的活性物。 “不是颁给传统医药” 原以为接下来的问题是会针对其他两位获奖者,但记者们的兴趣还是集中在中草药和屠呦呦。 问题包括这种新药的抗药性,这种药与其它药相比,抗药性会如何等等。 诺贝尔生理或医学奖委员会秘书兰达尔说,他们还没有与屠呦呦取得联系,但相信她会对获奖消息“有积极反应”。 兰达尔为评定获奖者解释说,整个评估过程是很彻底的,评估团队阅读了大量的文献,以图找到对人类医学最大的贡献者。他说,屠呦呦的最初文献是中文的,但也阅读了她的其它很多文献。 与会记者似乎对诺贝尔奖和中草药的关系表示兴趣,鉴于一再有类似问题,出席发布会的弗斯伯格教授说:“这不是对传统中医药的颁奖,我们颁的奖是给从中医药当中获得启发、作出贡献的个人,她能够从中做出新药,让我们在全世界销售。” |

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.