葡萄糖衡定假说(glucostatichypothesis)是最早提出解释饥饿感原因的学说。它认为,下丘脑内有对血液中葡萄糖水平敏感的感受器,血糖浓度的波动决定进食还是抑制进食。血糖浓度低于正常水平时,导致进食;达到或超过正常水平时,停止进食。但该假说并没能得到研究人员的广泛认同,部分原因是缺乏证据表明高葡萄糖可用性会抑制食欲。

在这项研究中,研究人员分析了来自PREDICT(膳食成分个性化反应试验)研究中的参与者数据。PREDICT是一个正在进行的营养研究项目,由世界各地的多所大学与商业健康科学公司ZOE合作。

他们研究了来自英国和美国队列中1070名参与者的餐后血糖反应、食欲和随后的能量摄入之间的联系。这些参与者进食标准化早餐,然后在一天剩下的时间里自由进食,早餐后3小时内设置了禁食时间窗口(不吃东西)。

在持续两周的试验中,参与者佩戴血糖监测仪,用于在整个研究过程中跟踪他们的血糖水平,并在手机应用程序中记录他们何时进食以及吃了什么,同时报告他们白天的饥饿程度。

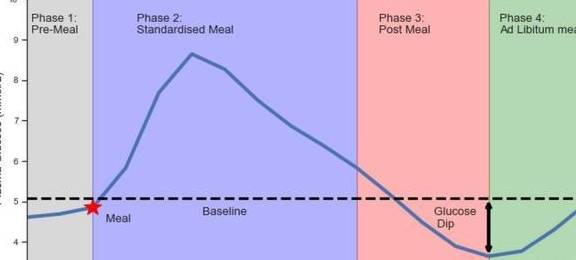

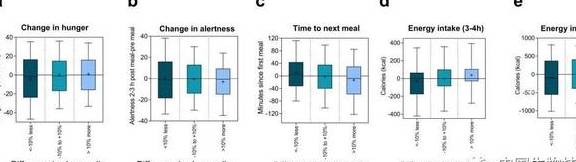

最终,这个数据集收集了所有参与者8624顿标准餐以及71715份随意餐的信息。对于食用每顿标准餐的参与者来说,相对于基线水平,餐后2-3小时的平均血糖水平下降预示着2-3小时的饥饿感增加,距离下一餐的时间会随之缩短,3-4小时的能量摄入增加,24小时的能量摄入增加。

对于同一个人两次食用同一餐的情况,这些影响是一致的,葡萄糖浓度越高的食物2-3小时主观表示饥饿感越大,随后摄入的能量也越多。这些结果在两个验证队列中都是双向一致的,反映了现实世界中饮食决策的复杂性。

[ad2] [/ad2]

研究人员发现,血糖大幅下降的人食欲增加了9%,而且下一餐的进食时间大约提前了半小时。与那些只经历了轻微血糖水平下降的参与者相比,"血糖大降”的参与者最终在24小时内多摄入超过300大卡的热量(几乎比别人多吃一个煎饼)。

而且,在餐后大约三小时出现的血糖下降低点,与参与者自我报告的饥饿感一致,说明这可以成为预测后续能量摄入的一个很好的指标。

该研究尚未充分探讨所有可能导致葡萄糖下降的原因,但研究人员表示,个体特征和饮食因素可能都很重要。高血糖负荷的食物(如土豆和含糖饮料等)与体重增加之间有很强的相关性,因为食用这些食物可能导致血糖下降和随后的饥饿。餐后血糖和饱腹感之间的联系表明了利用血糖数据预测和管理饥饿感的新方法。

虽然研究人员承认他们的研究有很多局限性,包括自我报告的结果,以及实验中没有测量食欲激素,但他们表示,该研究结果提供了葡萄糖动力学与食欲和能量摄入之间联系的定量证据,表明健康个体的食欲水平和能量摄入都与血糖下降显著相关。

对许多人来说,这一发现可能有助于他们理解促使他们饥饿的部分原因,并有可能为此做点什么,从而改变自己的饮食结构。