本文将探讨当代文学名著《白鹿原》在人性观上的缺陷。健康的人性观要求文学家对“人”的价值抱有普遍赞叹,对生命的脆弱与苦难抱有普遍同情。而生命的普遍价值,与陈忠实念兹在兹的儒教秩序尖锐对立。在文本多面向的人文缺陷中,笔者将着重钩出陈忠实的反女性偏见,并渲染出其名教伦常的背景。《白鹿原》中扭曲的价值观在国内鲜有提及,反而被视作“寻根”的尝试受到大而化之的颂赞,说明在五四百年之后,国人对于旧文化的压迫性仍然缺少应有的敏感与痛省。更加吊诡的是,在当代知识界,批判五四的“激进”俨然成为新的政治正确,被腰斩的价值观更替与西方一浪高过一浪的平权呼声恰成饶有深意的对照。

陈忠实选择的题材,是绝少新思想与新情感的沉闷世界。在这种黑暗、粘稠的生存环境中,确实难以引出一种有活力的、闪光的人格形象。然而笔者以为,一个伟大的作者,必定具有“超越性面向”。正如高行健指出的,文学具有深刻的孤独属性,其本质是文学家的自言自语。作为一种个体努力,文学能够克服时代与环境而获得普世价值。当代文学的另一个孤独者木心如是说道:“当事物的第一重意义消去之后,可能有第二重意义出来,往往是第二重意义更深远更近乎事物的本质,我喜欢且也习惯沉醉在第二重意义里。”木心曾多次强调,第一重意义是历史语境的,第二重意义则超乎历史之上。上溯百年,高、木的洞见早已被王国维道出,这就是“家国境界”与“天地境界”,《桃花扇》与《红楼梦》的区别。

《白鹿原》作者:陈忠实

在史诗式的布局和魔幻现实主义的笔法上,《白鹿原》与马尔克斯的巨著《百年孤独》有相通之处。然而马尔克斯对“第二重意义”自我毁灭的悖论有深刻认识,这不仅仅是“眼见他起高楼,眼见他楼塌了”,而是“孤独”在叙事上获得终极意义后必然消解叙事本身:“马孔多这个镜子似的城镇,将被飓风从地面上一扫而光,将从人们的记忆中彻底抹掉,羊皮纸手稿所记载的一切将永远不会重现,遭受百年孤独的家族,往定不会在大地上第二次出现了。”“好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净”,这种决绝,终非对儒家传统温情脉脉的陈氏所忍心,因而《白鹿原》虽有某种超越第一重意义的姿态,却最终回落到第一重意义中。

一

《白鹿原》的开篇第一句如是写道:“白嘉轩后来引以豪壮的是一生里娶过七房女人。”评论家雷达认为这句话可以媲美《百年孤独》的第一句:“多年以后,奥雷连诺上校站在行刑队面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。”对于这个观点,笔者实难苟同。一个是对存在终极意义的省思,一个是男性家长唐璜式的炫耀,如何能够相提并论?

在对待女性的态度上,陈忠实与马尔克斯大异其趣。在那个“天地还是新开辟的,许多东西都叫不出名字,不得不用手指指点点”的年代,布恩迪亚家族的老祖母乌尔苏拉近乎崇高的创世者。而在仁义白鹿村中,女性只能是男性生育和泄欲的工具。孝义媳妇向兔娃“借种”,白孝文强暴新婚妻子,白嘉轩欺骗临终的仙草,鹿子霖酿成儿媳的发疯和死亡,种种龌龊残忍之事,都在白赵氏的名言中获得了解释:“女人不过是糊窗子的纸,破了烂了揭掉了再糊一层新的”。这个地位尊崇的老祖母,绝非白家的乌尔苏拉,而是“借种”丑剧的卑鄙同谋。

中国文学中并非没有歌颂女性生命价值的范例。此处只需在田小娥和《红楼梦》中的尤三姐之间做一对照。在叛经离道的小娥身上,陈忠实做出了某种突破儒家伦理的尝试:“我没偷掏旁人一朵棉花, 没偷扯旁人一把麦秸柴禾, 我没骂过一个长辈人,也没搡戳过一个娃娃, 白鹿村为啥容不得我住下? 我不好, 我不干净, 说到底我是个婊子。可黑娃不嫌弃我, 我跟黑娃过日子。村子里住不成, 我跟黑娃搬到村外烂窑里住。族长不准俺进祠堂, 俺也就不敢进去了, 咋么着还不容让俺呢? ”可惜这种堆砌式的语言毫无感染力,只有一种黏糊糊的、敷衍了事的困惑。“说到底我是个婊子”“族长不准俺进祠堂,俺也就不敢进去了”,自怨自艾中分明透出陈忠实对传统欲说还羞的暧昧。与之相较,尤三姐的自戕何等决绝: “‘你们不必出去再议,还你的定礼。’一面泪如雨下,左手将剑并鞘送与湘莲,右手回肘只往项上一横。可怜‘揉碎桃花红满地,玉山倾倒再难扶’,芳灵蕙性,渺渺冥冥,不知那边去了。”曹雪芹在对“荡妇”尤三姐的芳龄蕙性给予最高礼赞的同时,揭露出儒教伦理的必然结局:在这个体系内,美丽的女性生命只有灭亡。曹雪芹深谙男权社会的运行逻辑,亦能高揭女性的超越性尊严。与之相较,陈忠实在描写黑暗的同时就难免陷入黑暗了。

《白鹿原》剧照:黑娃与田小娥

在田小娥身上,彰显出当代中国知识界对待女性的吊诡。面对上千年男权社会造成的深重灾难,知识人常常涌起同情的冲动,然而在男权的微妙机理上却往往反思无能,因而常常在文艺作品中将文化的器质性腐败化约为耸人听闻的情节设计,仿佛不如此不足以体现旧妇女的“苦大仇深”。在阴道中塞红枣近似于廉价的刻奇。中国女性的悲剧,不是武举人的杰作,而是一个庸俗世界的共谋。可惜就笔者阅览所及,在当代文学中尚未见到包法利夫人式的形象。

无论是田小娥,还是白灵,都无法承担当代文学亟需的“女性突破者”角色。将女性角色与革命的宏大叙事相捆绑,是一种去女性化。白灵式的解放与她的性别身份没有必然联系,其套路是杨门女将和红色娘子军的当代翻版。悲情的荡妇,革命的女学生,脸谱化的人物形象,“忠孝难全”“浪子回头”的陈旧母题….在叙事内核上,《白鹿原》毋宁更接近旧中国的话本传统。

二

在仁义白鹿村,礼教的人格化象征是陈忠实极力赞颂的“关中大儒”朱先生。无所不知、人格高洁的儒者,这是话本传统中又一个被用滥了的典型。朱先生与《三国演义》中的诸葛孔明相若,其“智慧”仅仅流于事迹的堆砌,被榨干为空洞的符号化叙述,没有人性的温度与密度。同为哲人形象,《红楼梦》中的贾宝玉就是鲜活的人。曹雪芹的突破,得益于彻底放弃了“高抬教化”的论说方式。“天下无能第一,古今不肖无双”,一个具备人性的人物,必然走向礼教的反面。不知道贾宝玉遇到朱先生又会说些什么?

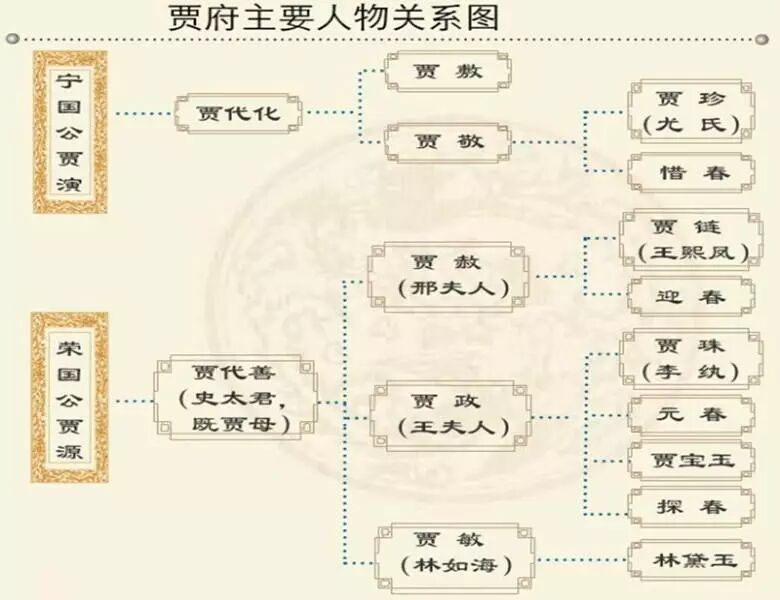

对于种种新事物新道德,朱先生似乎保持着模棱两可的中立。然而细读文本,不难窥见他真正的立场。例如向白嘉轩建议“镇压”田小娥:“那灰末不要抛撒,当心弄脏了河海。把她的灰末装到瓷缸里封严封死,就埋在她的窑里,再给上面造一座塔。叫她永远不得出世。”“六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死”,将天灾人祸归罪于红颜祸水,是厚黑的中国最阴暗的角落。《红楼梦》的伟大,在于将女性视作悲剧的终极受难者。按照《白鹿原》的运行逻辑,贾府之败罪在王熙凤,然而曹雪芹在判词中翻写其意:“凡鸟偏从末世来,都知爱慕此生才”。王熙凤并非末世的造就者,而是末世的悲剧产物。田、王之别,是两个作者在审美趣味和人文情怀上的根本差异。

一个更加隐蔽、然而更意味深长的例子是朱先生的择偶:“朱先生佯装找一处清水,实际是想换一个角度,不料脚下踩着淤泥几乎摔倒,果然那母女听到涝池周围女人们的哗笑扬起头来。朱先生恰在那一刻瞧见了她的模样,转身就离开涝池上了官路,对媒人说:‘就是这个。八字不合也是这个。’ ”在这个片段中,女性被彻底物化为男性反复偷窥的对象,近乎皇帝选妃的择偶方式因为儒者的智识优势而获得了虚伪的崇高感。试想贾宝玉见到林黛玉时,也会说出“就是这个”吗?在朱先生的盘算中,只有女性如何为他服务,谓之“持家立户”“持节守志”。陈忠实难以抑制揄扬大义的冲动,替朱白氏规划好了最完美的人生: “现在,朱白氏眼睛周围布满了细密的皱纹,愈见深沉愈见刚正,愈见慈爱了……”民间俗语所谓“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗,嫁了猴子满山走”,女性在人格上是彻底的附庸,其或好或坏的种种品质依然是男性品质的映射。

对女性的观看,是中国文人爱不释手的题材,其方式常常是杂揉着性压抑性饥渴的偷窥。被重重包裹的肉体正因不能公开展示,反而具有病态的挑逗性。例如《牡丹亭》中的《拾画》与《玉簪记》中的《偷诗》,连使用的比喻都十分相似。

《拾》:柳梦梅:咦!石底下压着什么东西?待我拾起来看。哟原来是幅小轴儿,不知什么故事在上,待我看来。原来是尊观音佛像,善哉吓善哉!怎么沉埋于此?待我捧到书馆中,焚香顶礼,也强如埋在此中。有理吓有理!

《偷》:呀!原来陈姑睡在此.阿呀,妙啊。看她闭目垂眉,好似未开光的佛像观音。玉腕拢腮,犹如入阳台的巫山神女。不要说她别的,就是这睡态么,足可令人消魂落魄。

而女性角色由物而人、由鬼而人的质变端赖于男性角色的垂怜:“ 柳衙内你便是俺再生爷!”男性是情色观看的主导者,更是女性命运的主宰者。陈忠实笔下的朱先生虽然展现出禁欲主义的姿态,其“观看之道”却可谓由来有自。

在儒家僵硬的价值序/身份列中,序列底端的生存方式或被无情鞭笞,或被彻底遗忘。黑娃的“改邪归正”是陈忠实由衷赞叹的壮举。洗心革面的浪子甚至不肯到患难夫妻的旧居看上一眼,对于小娥被镇压在宝塔下“永世不得翻身”的悲惨命运更是不置一词,乃至卑贱地与杀死妻子的父亲和解。田小娥正是因为跟了黑娃才历尽艰辛终至死于非命,但是自始至终,从不见黑娃对小娥的不幸有一丝担当,对自己始乱终弃的罪业有一丝忏悔。此处读者可以参考宝玉对待金钏儿和晴雯的态度。刘再复认为《芙蓉女儿诔》足以媲美《离骚》,信哉斯言!

三

本文的着眼点,主要在《白鹿原》的“价值观”。在一些读者看来,这可能并非文学评论的分内之事。然而脱离人文观照而空谈笔墨技法,只能是舍本逐末。在方法论上,本文借鉴了夏志清在《中国现代小说史》中兼容道德与审美判断的道德视境。而笔者之所以反复举出《红楼梦》,也正因刘再复所言:“我把《红楼梦》当作‘文学圣经’,第一意义也在于《红楼梦》给了我对于真、对于美的靠近,然后才是第二意义—— 把《红楼梦》视为最高的文学典范与最高文学参考系,以此参考系来看文学,才明白文学为何物,也才明白各种文学作品的优劣。”这里的“二重意义”与木心的“二重意义”构成有趣的对话,揭示出超越性语境的道德向度。超越性语境不是“非道德”或“反道德”,而是一种存在意义上的大悲悯。

在现代主义和后现代主义的冲击下,西方思想界、艺术界中白人的话语霸权早已被多元主义取代,几百年来一直被他者化、情色化、妖魔化的女性、有色人种和性少数群体开始走出失语状态。而在前现代积弊最为深重的中国,这一过程简直尚未开始。陈忠实笔下的女性众生相,无一不是失语者。浩漫的中国小说传统中,只有《红楼梦》确立了女性的主体地位。“质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟”,终极的女性尊严参赞天地,不与浊世同流。这是深渊中的一抹光亮,鲁殿灵光,犹待来者。

在现代社会的种种弊病面前,对前现代生活田园诗式的想象是诱人的精神避难所。然而一厢情愿的尚古忽视了旧中国深重的苦难。当红卫兵掘开朱先生的坟墓时,“整个墓道里只搜出一块经过烧制和打磨的砖头,就是封堵暗室小孔的那一块,两面都刻着字……一面上刻着六个字:天作孽犹可违,另一面也是刻着六个字:人作孽不可活。”陈忠实的道义天平无可质疑地向传统倾斜,然而文革的暴虐并不说明其对立主题的正确。雷峰塔终要倒掉,白娘子也好田小娥也罢都有重见天日的一天,正如毛泽东“打倒阎王解放小鬼”是百年狂飙突进的必然结局。

现在的中国知识界,还远不到批判“五四”激进的时候。在一个女性、同性恋者、残疾人、少数民族仍然受到普遍歧视的国家,根本不存在“激进”的问题。文化复古主义只能增加田小娥式的苦难。然而,文学家在关心社会议题的同时,必须立身于文学的超越之境。从《金瓶梅》到《红楼梦》到张爱玲再到陈寅恪的《柳如是别传》,成功的女性书写一直是孤独的、悲剧的,游离于“时代性”之外。第二重意义的悖论正是文学的安身立命处。

笔者在这篇文章中有意避开了“西化”与“人文主义”之间的关系,本文也不应被视作文本的女性主义解读。笔者希望诉诸的,是一种直指本心的论述。对于苦难的悲愤,对于幸福的向往,人同此心,心同此理,终究不必借重人文主义、女性主义的概念,也没有东西古今之别。《白鹿原》的宏大格局为省思中国小说所寄身的文化传统提供了绝佳素材。是为此文。

|