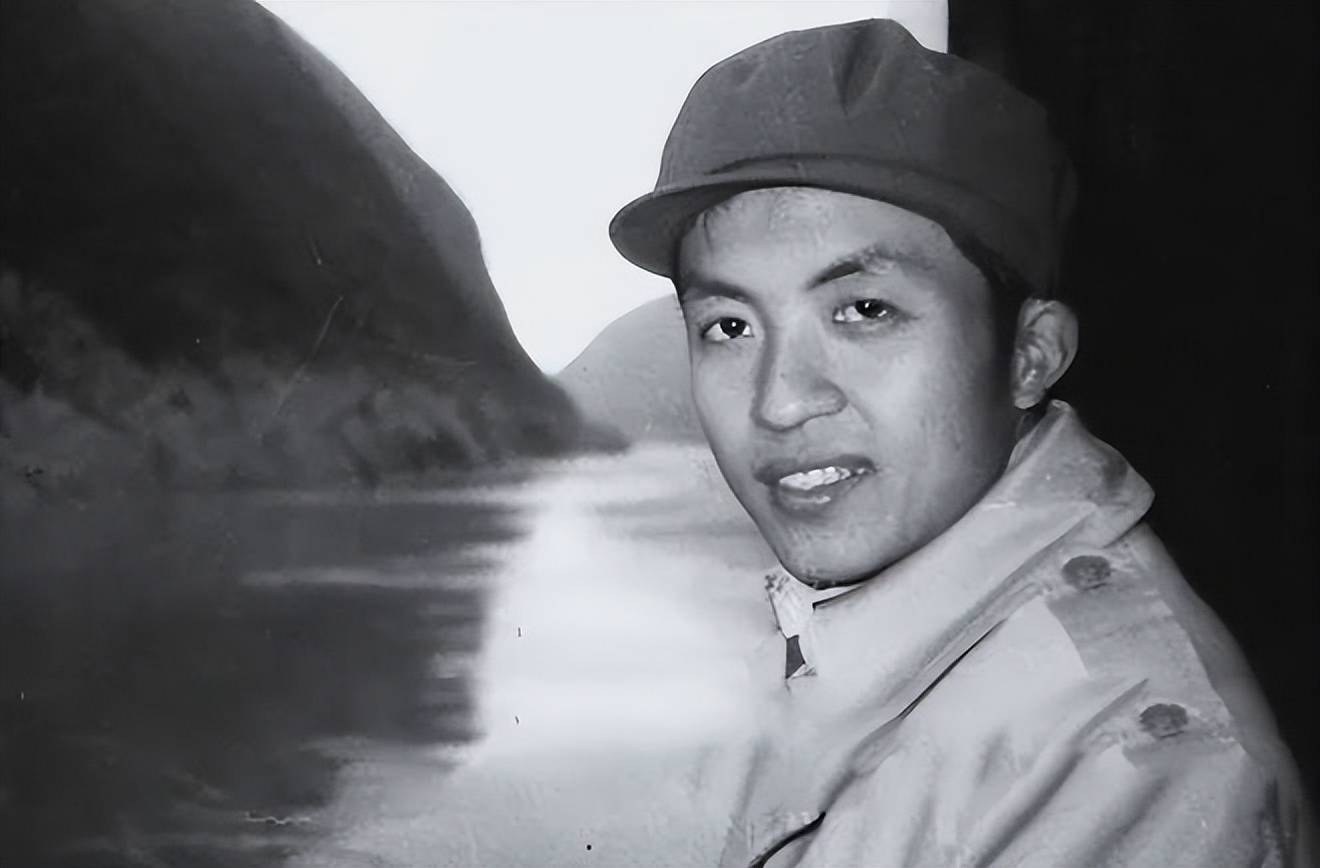

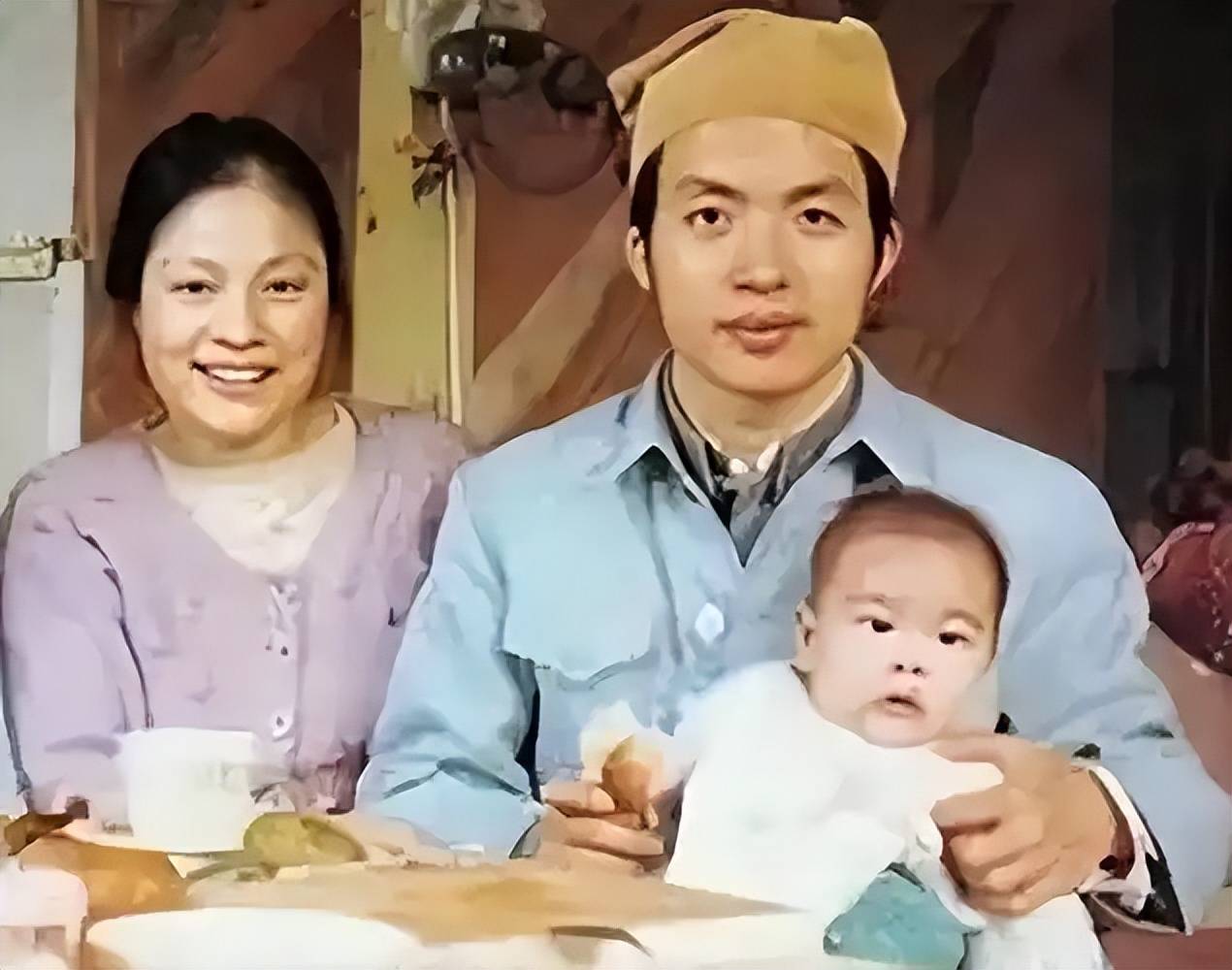

桑木耳的人生轨迹与父母的悲剧形成强烈对比。顾城作为朦胧派诗人的代表,作品充满意象与哲思,却在现实生活中陷入情感与精神的双重困境,最终导致杀妻自尽的极端行为。

谢烨作为顾城的伴侣与创作伙伴,同样未能逃脱悲剧的结局。二人的生活充满浪漫主义色彩,却以毁灭收场。而桑木耳则完全背离了这种路径,他未被父亲的诗歌才华或母亲的苦难经历所定义,而是选择了一条理性与稳定的道路。

这种背离并非偶然。顾乡的抚养方式刻意切断了桑木耳与父母精神世界的联系,使他得以在新环境中重塑自我。桑木耳没有成为“诗人之子”,也没有背负公众对顾城后代的期待。他的平凡恰恰是对父母悲剧的一种超越,也是对顾城遗书中期望的某种回应。

桑木耳的现状可以概括为:一名在新西兰定居的华人工程师,过着普通而幸福的生活。他没有文学天赋,也没有被父母的悲剧所困扰。他的人生以实用主义为导向,依靠教育与职业技能在新西兰站稳脚跟。从某种意义上说,桑木耳的成功在于他并未被顾城的名字或行为所绑架,而是以独立个体的身份实现了自我价值。

[ad7] [/ad7]

顾乡曾表示:“Sam过得很好,他不需要背负那些过去。”这句话既是对桑木耳现状的总结,也是对顾城悲剧的一种释然。桑木耳未被父亲的极端行为所定义,也未因母亲的牺牲而沉沦。他的生活证明了普通人也能在极端事件后找到属于自己的出路。

顾城杀妻自尽的事件不仅是个人悲剧,也折射出特定时代背景下知识分子的精神困境。20世纪80年代,朦胧派诗人以突破传统、追求自由为己任,但这种理想主义在现实中往往难以落地。顾城与谢烨的婚姻与生活充满矛盾,他们试图在海外寻找精神归宿,却最终以悲剧收场。桑木耳的成长经历则提供了一个反向视角:当浪漫主义破灭后,实用主义或许是另一种生存之道。

桑木耳的选择也引发了对文学传承的思考。顾城的诗歌在中国文学史上占有重要地位,但他的儿子却与之彻底切割。这种断裂既是个人选择的结果,也与社会环境有关。桑木耳的平凡生活让人不禁反思:文学遗产是否必须由血脉延续?或许,顾城的真正遗产并非在于桑木耳是否成为诗人,而在于他的作品本身已足以影响后世。

桑木耳在1993年顾城杀妻自尽后,由姑姑顾乡抚养长大,在新西兰接受教育并成为一名工程师。他没有继承父亲的文学才华,也没有被父母的悲剧所困扰,而是选择了一条务实的道路,过上了平凡而幸福的生活。他的现状既是对父母悲剧的一种超越,也是对顾乡教育策略的验证。

桑木耳的人生并非传奇,却具有深刻的现实意义。他用自己的方式证明了个体可以在极端环境下找到属于自己的立足之地。这种平凡或许正是顾城留给他最珍贵的礼物——摆脱诗人的宿命,走向属于自己的光明。