eNewsTree.com

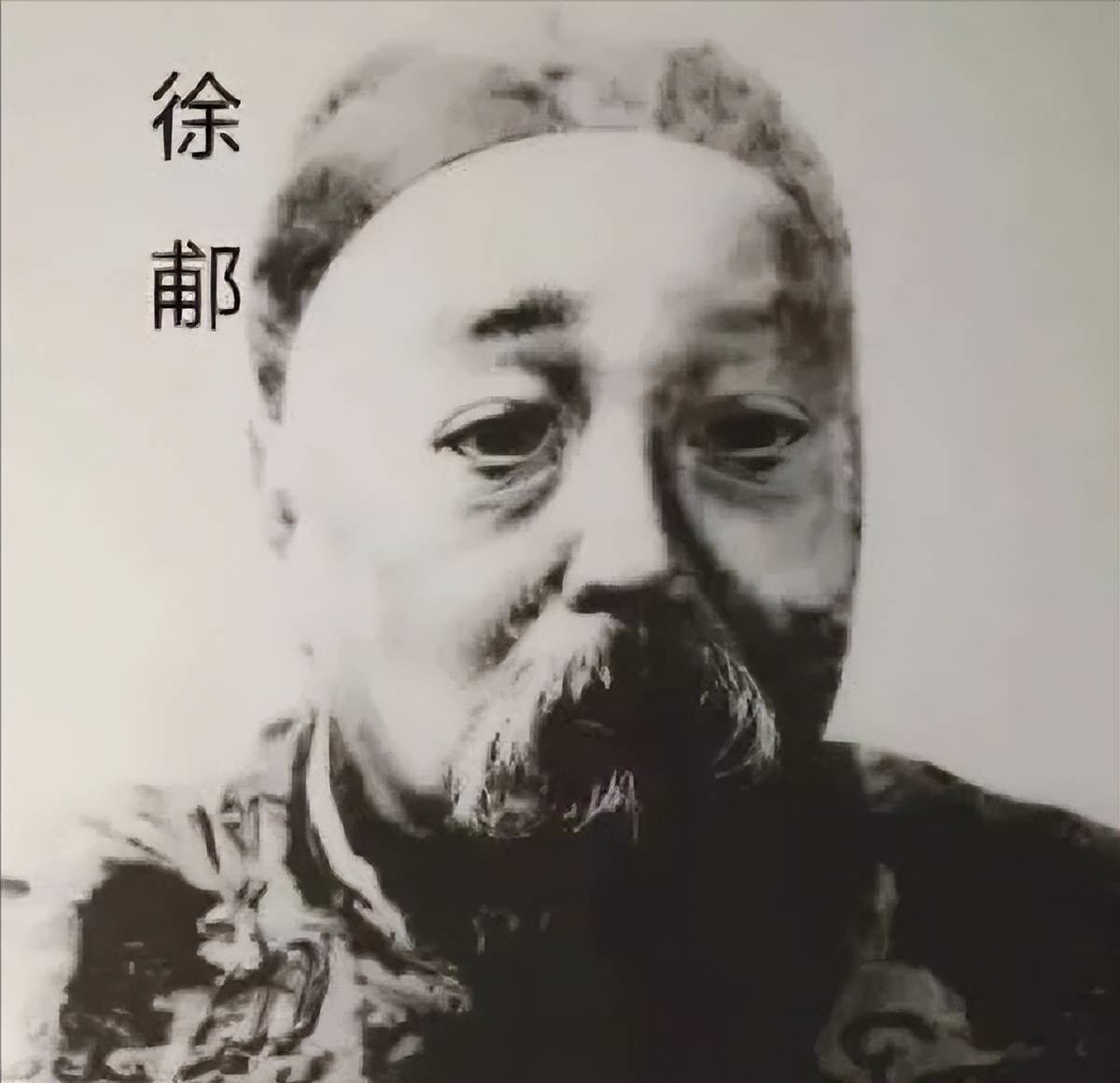

标题: 他是清代名声最臭的状元,死后朝廷不愿赐谥,正史也不屑为他立传 [打印本页]

作者: ace 时间: 2025-3-8 07:55

标题: 他是清代名声最臭的状元,死后朝廷不愿赐谥,正史也不屑为他立传

月照一天雪

清代一位名声臭不可闻的状元——徐郙,官位高,权力大,最后却被朝廷遗忘。

死后,既未获赐谥,正史也懒得为他立传。

一个如此显赫却堕落的官员,究竟做了什么,才让历史如此遗忘他?他在科举的巅峰上,一路顺风,却为何落得如此下场?

[ad4] [/ad4]

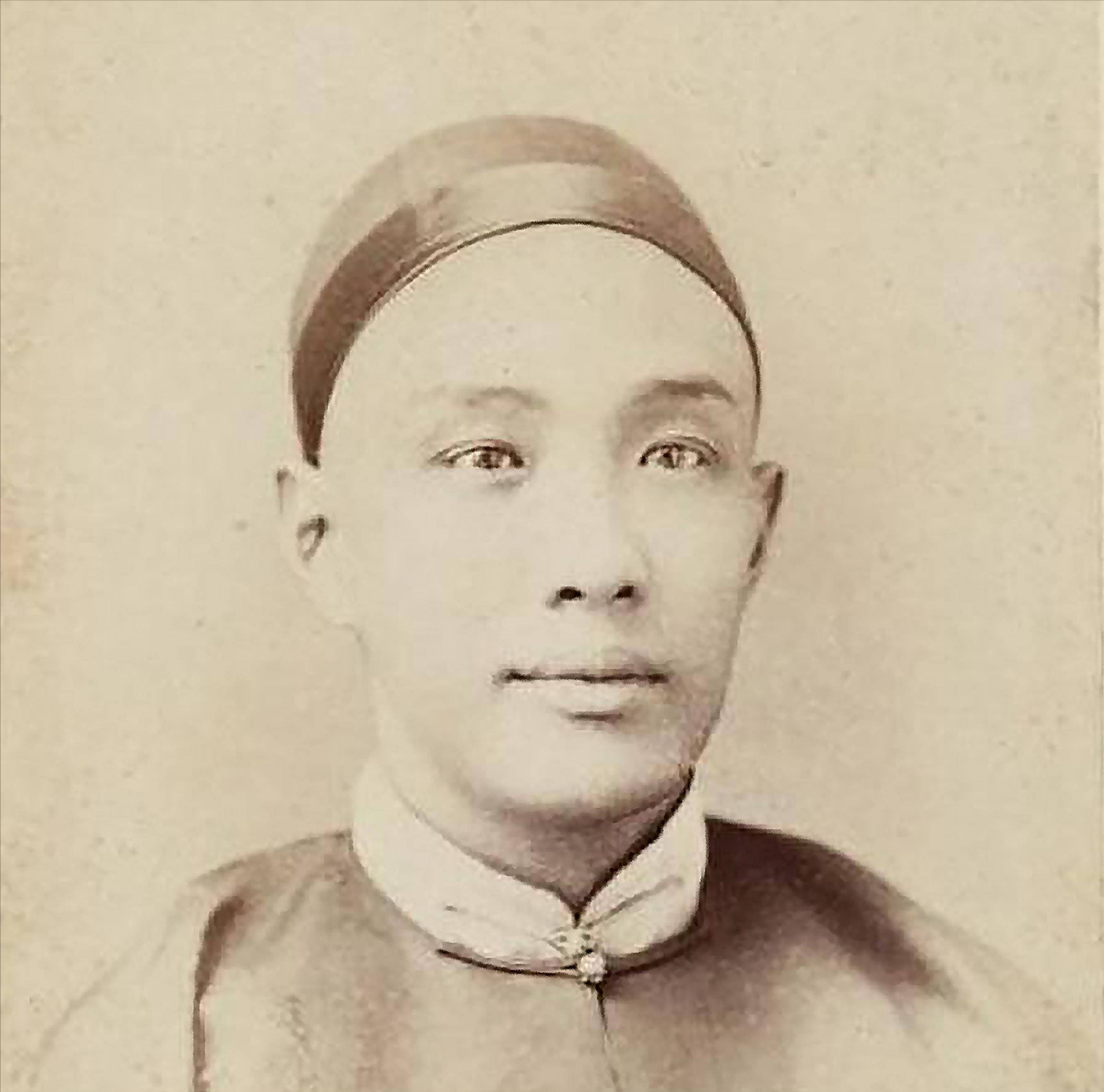

徐郙,江苏嘉定人,早年出身并不显赫,家庭虽为书香门第,非官宦世家。

按照当时的社会情况,出身不显赫的人,想要在科举中走得远,难度可想而知。

徐郙却是一个特例,从小聪明过人,十五岁便中秀才,十九岁中举,二十四岁中状元。

这一系列优异的成绩,让他在同龄人中脱颖而出,几乎没有经历过任何的艰难险阻。

那么,徐郙究竟是凭什么在科举中脱颖而出,甚至走到状元宝座的?

很大程度上,是他扎实的学识功底,清代的科举制度,注重的是经典文献的记诵与写作,考试科目繁琐,难度极高。

徐郙的学术成绩,无疑是他成功的基石,从少年时起,他就沉浸在诗词歌赋的世界里,熟知四书五经,能够背诵如流,这个文人的气质,让他一举夺得状元。

正如科举制的铁律一样,状元不只代表了学问,还意味着巨大的政治机会与责任。

在同治元年,徐郙走上了人生的巅峰——状元的宝座。

作为翰林院修撰,他获得了朝廷的高层关注,成为了炙手可热的人物,这时,他的人生本应是辉煌的,有些潜藏的问题,却已经开始埋下伏笔。

这样一位名声显赫的状元,是否真的符合当时人们的期许?

徐郙在朝中的仕途。似乎开始进入了“快速通道”。他得到了优厚的待遇,官职从翰林院修撰开始,逐步升迁,步步高升。

令人惊讶的是,徐郙似乎不全心投入其中,虽名声逐渐在外,在内政的参与上,他的表现却没有给人留下深刻的印象。

进入清朝政坛的徐郙,一度顺风顺水,仕途可谓高升。

他在多次外放中,担任过多个重要职务,逐渐积累起权力与财富。

起初,徐郙的官职只是象征性的存在——一个“修撰”之位,他位高权重,却没有实际的管理职责。

他聪明地运用自己在朝中的地位,开始将影响力,延伸到更广泛的领域。

尤其是在同治六年,他担任了河南的乡试正考官。

乡试正考官是一个,可以直接影响到科举选拔的重要职位,这使得徐郙,能够与各地士族建立联系,也让他掌握了,更多的政治资源。

这一切似乎为他,打开了通向更高位置的大门。

但徐郙没有让自己的仕途之路,平稳持续下去,正如许多权力者所面临的困境,他陷入了自我膨胀与腐化的陷阱。

随着官位的提升,徐郙在管理上的表现暴露出问题,他的懒散与腐败,从官场的角落里冒出来。

徐郙没有投入心力去真正改善民生,反而开始依赖和利用,他所获得的权力与地位,来追求个人的私利。

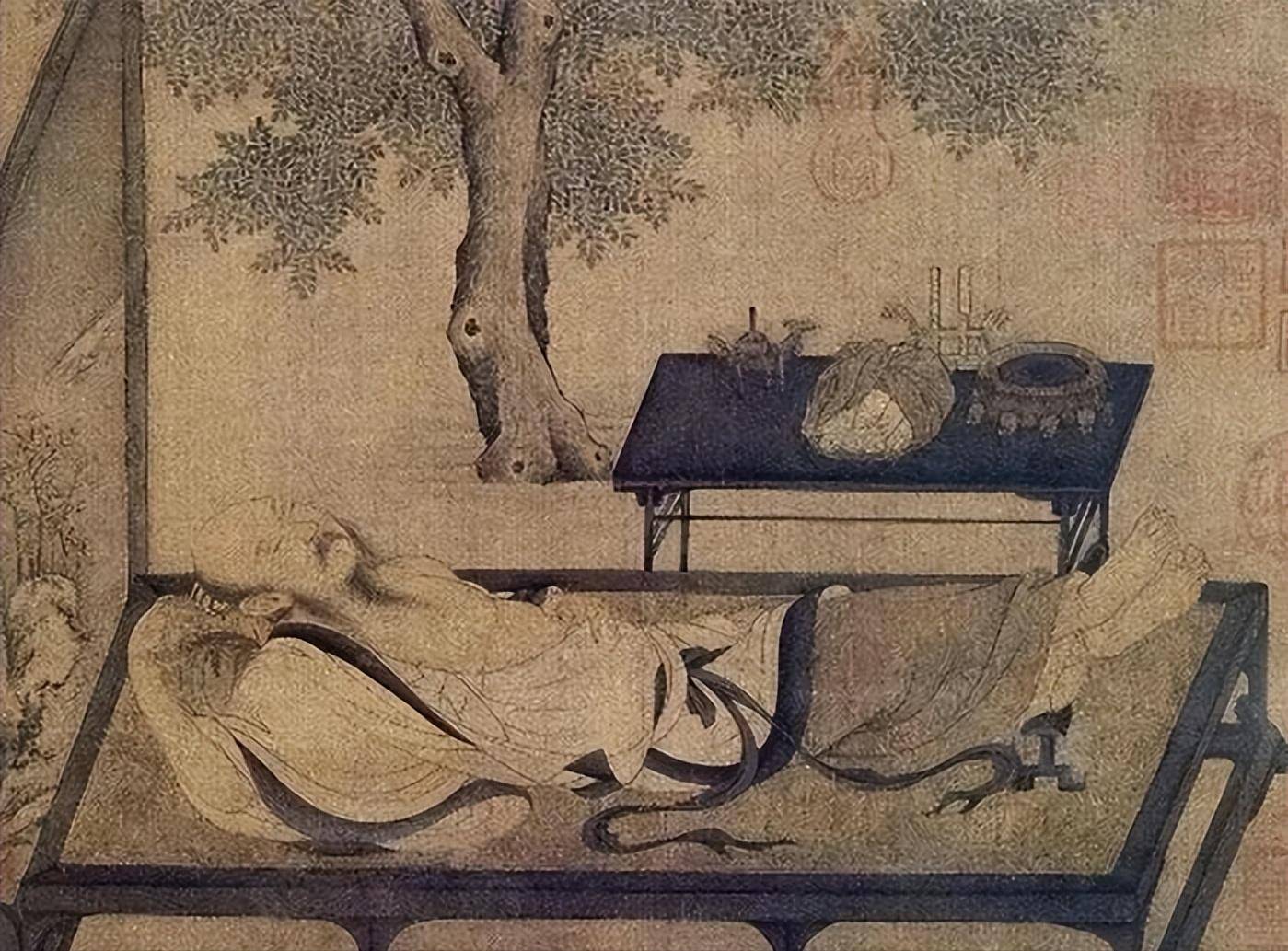

历史上记载他常常缺席工作,未按时到任,甚至把自己工作的责任推卸给下属,自己游手好闲。

再加上他在权力的纵容下,滋生了许多贪欲,私下勾结权臣,攫取更多利益。

这种权力与腐败的双重游戏,最终让徐郙的声誉日益堕落。

在各地的政治任职期间,也没有做出多少有效的改革或贡献。

他的管理方式简单粗暴,面对民众的不满,他置之不理,许多百姓和士人的怨言,在徐郙的耳边回荡,他却不以为意,更加沉浸在自己的权力游戏中。

徐郙的懒政、腐败和对百姓疾苦的冷漠,最终导致了他在民间口碑的崩塌。

在他的后期生涯中,开始放纵自己享乐,沉迷于酒色财气,背离了一个官员,应有的道德操守。

这一切行为,最终成为他历史定位的致命因素,就算他曾是举世瞩目的状元,最终却也未能逃脱历史的审判。

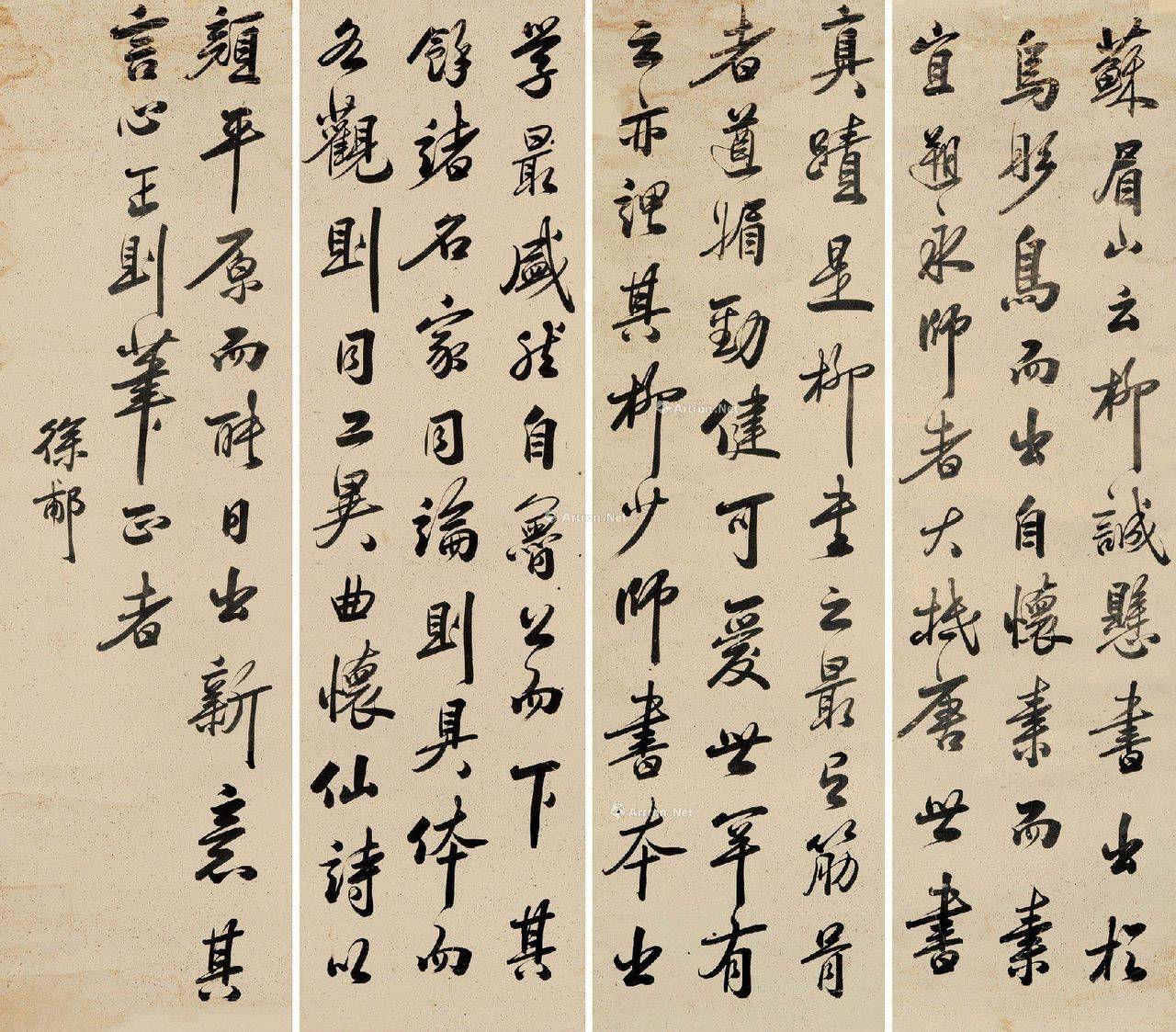

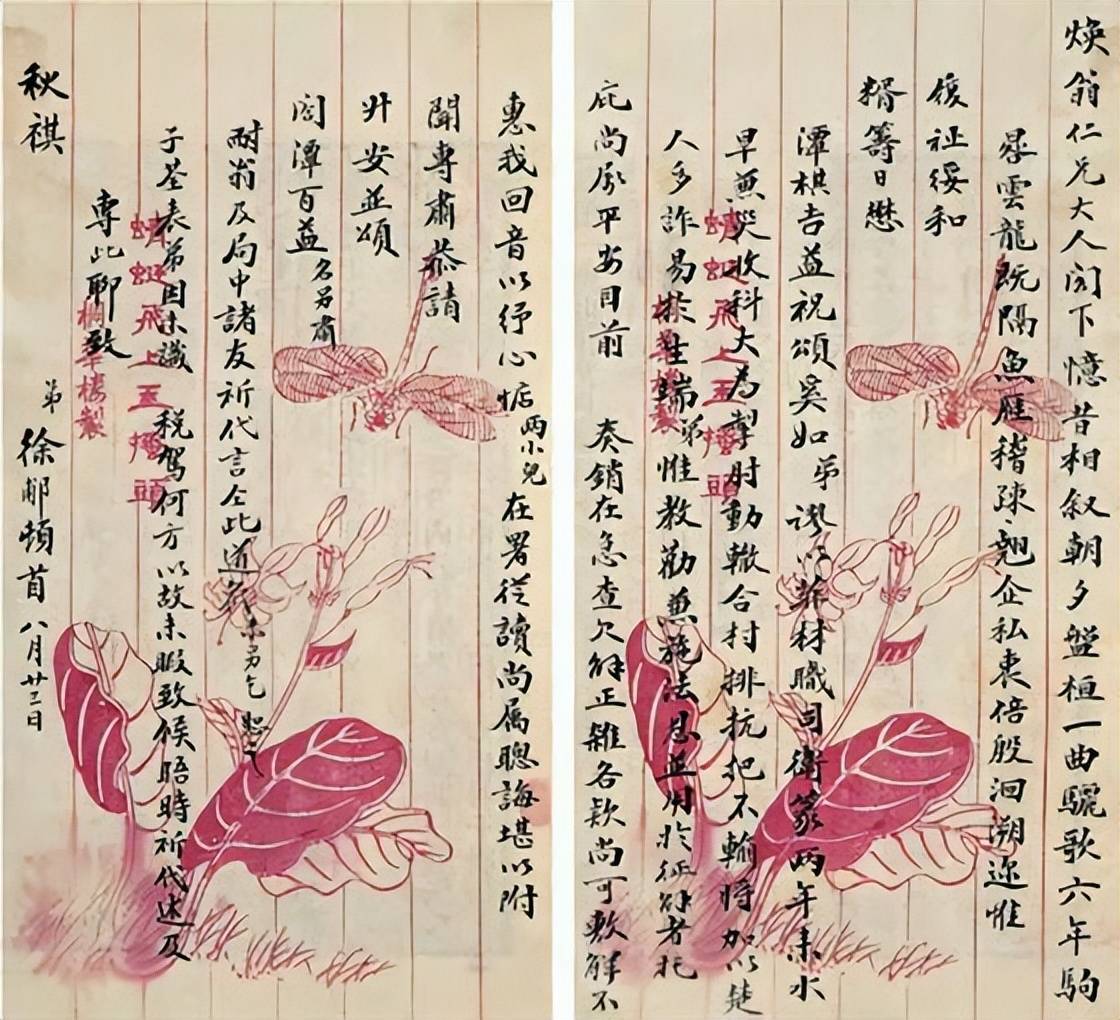

徐郙的书法才能,那时一直被视为,他仕途中的一项“加分项”。

在清代,书法是文人的修养,也是社会地位和权力的象征,徐郙的书法被誉为“行云流水”,即便如此,他的才华,未能改变他在政务上的懒散与堕落。

更令人感到讽刺的是,徐郙的书法才华,成为了他攀附权贵、获取利益的工具之一。

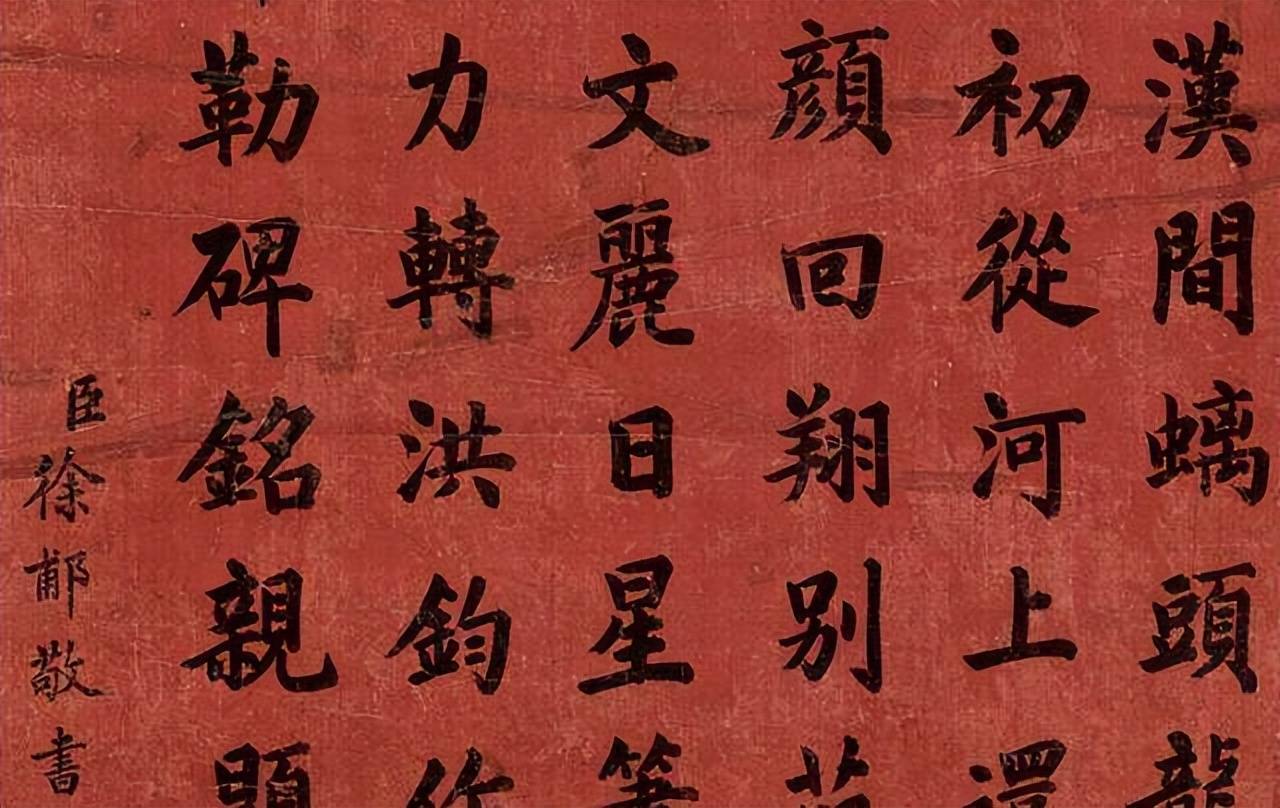

早在他仕途初期,便得到了慈禧太后的注意。

慈禧晚年迷恋书画,尤其痴迷于书法作品,许多大臣为了讨好慈禧,常常献上自己的书法作品。

徐郙的书法技巧,恰恰迎合了慈禧的口味,慈禧太后曾多次请徐郙为她的画作题字,徐郙也因此在朝中积攒了不少声望。

通过这种勾结,他的权力和地位更上一层楼,在当时的官场上,能得到慈禧青睐的官员,自然会顺利升迁,得到更多实权。

徐郙似乎不满足于仅依靠书法,来维持他在朝中的地位。

他依赖于自己的才华与权力,为自己谋取了大量私利,并且通过与慈禧的关系,将自己的官职与权力稳固在一个更高的位置。

实际上,徐郙更通过这种方式,获得了慈禧的宠信和宽容。

但这一切没有为徐郙赢得,真正的尊重和历史的赞誉,正如许多历史人物一样,徐郙的才华与权力相结合,造就了一个表面上风光无限的形象,实际却是空洞的。

书法虽然让他在慈禧面前留下了好印象,未能掩盖他在政治上的腐败与失职。

许多当时的官员与士人虽然嘴上称赞他,内心却对他的行为愈发反感,徐郙也因此成了,历史上典型的“有权无德”的代表。

到了晚期,徐郙的腐化体现在工作态度上,还愈发明显地反映在他的私生活中。

他沉迷于奢华的享乐,极尽奢侈之能事。贪财好色,让他背离了“为民服务”的初衷,也加剧了他与民众的疏离。

这一切无不在提醒着我们:权力能够为人带来一时的荣耀,但若缺乏责任和道德的支撑,那么这种权力,最终会带来更大的腐败和堕落。

徐郙利用书法和权力,巧妙地为自己构建了一个“成功”的外壳,这个外壳却随着他堕落,而彻底破裂。

徐郙的死亡,没有引起太多的震动,清朝官员通常死后会,得到一定的荣誉,尤其是像状元这样的人物。

朝廷会为其赐谥,立传,记入正史,徐郙的去世却,与这一常规大相径庭。

[ad5] [/ad5]

朝廷对他既没有赐予谥号,也没有为他立传,甚至正史中,都没有留下他的名字,这种待遇,足见他在历史中的地位和影响。

徐郙死后,他在生前获得过显赫的地位,享受过权力和财富,历史没有为他留下应有的评价。

在《清史稿》中,徐郙的事迹,甚至没有得到单独的记载。

这种待遇,是对他一生行为的最终审判,虽然徐郙曾是状元,他在实际政务上的失职,和道德上的堕落,使得他未能成为历史的典范。

更令人讽刺的是,徐郙去世时,礼部未为他赐予谥号,即使是在当时的官场中,一些政治腐败、道德败坏的官员,也能通过一些手段得到谥号。

但徐郙的名字,连这种基本的荣誉都没有获得,甚至他的家人,多次请求礼部为其请谥,但最终都未能如愿。

官场的腐化和他个人的堕落,使得他无法,获得即使是微小的荣誉。

徐郙的死,反映了一个深刻的现实:即使是曾经站在权力巅峰的人,也无法逃脱历史的审判。

他的一生或许可以用一句话来总结:拥有状元的身份,却没有状元的德行。

无论曾经的辉煌如何耀眼,最终依靠个人的德行和责任来衡量,才是历史给予的最终评判。

参考资料:

赵树理. 《清代官员与社会变革》. 北京: 人民出版社, 2010.

王磊. “徐郙的政治腐化与清代官场的变迁”. 《中国历史研究》, 第45卷, 第2期, 2016年, 页码78-92.

| 欢迎光临 eNewsTree.com (http://enewstree.com/discuz/) |

Powered by Discuz! X3.2 |