当然,张金宝是个例,尚不足以说明整个纺织行业。

那么,我们再借鉴《青岛党史资料》第二辑的两个数据:

1925年,中国女工平均日工资0.45元;1928年,青岛纱厂女工日工资最高0.73元,最低0.18元,平均0.455元。这两个数据完全吻合。而1929年,山东各省一等警察队巡长的工资是12元。

另据1934年7月1日出版的《劳工月刊》载文指出:“目前武汉一般工人的月工资平均15元。大多数是女工的第一、裕华、震寰三大纱厂,工人1.5万,工资平均20元。 ”

我们再看看其他劳动阶层的收入水平:

1926年底,武汉国民政府在财政相当困难的情况下,筹措教育经费将小学教师的月薪增至20个银元以上。

1933年,湖北省立第一小学的月薪为39至56元;省立第一、二、三中学的月薪多在60-80元之间,可买1两黄金。1935年,汉口的金价最高90元,最低76元,上海最高96元,最低77元。

说完教师,再说店员。

汉口过去有家悦昌新绸缎局,营业员工资最低10元,最高40元,一日三餐的伙食由店方提供,早上馒头、稀饭、油条,中午和晚上四菜一汤,八人一桌,节假日加菜。每年还有两个月例假(学徒除外),下江籍的回家,报销车费。穿衣有津贴,每年多发一个月的本人工资。年终如有盈余,则按16股分红,店东12股,经理1股,全体职工3股。

老武汉的叶开泰药店,待遇也不错:学徒三年期满后,月薪10个银元,第二年15个,第三年20个,全体店员每月发“月费钱”,作为剃头、洗澡、洗衣的费用。每年带薪休假72天,如果没请假,则多发72天的薪水。端午、中秋有奖金,到年终再以各人薪水为基数进行分红,一般年景,1元薪水可分红4到5毛钱。药店还有基金会,分期存入4个月薪水,切药老师傅吴硕卿告老回乡时,取回本息500多元。

如果大家对这些资料心存疑虑,那么,就请看看毛泽东的作品《寻乌调查》:

杂货店“学徒三年出师后,照规矩要帮老板做一年。他在这一年的开头,就把他在学徒时期穿的那些破旧衣服不要了,通通换过新的,因为他现在有了些钱用……如果回家去讨老婆呢,那老板除送他十多块的盘费外(他家在远乡的),还要送他十元以上的礼物,像京果呀,海味呀等等,使他回家好做酒席。他不讨老婆而只是回家去看看父母呢,如果他是远乡人,就以“盘费”的名义送给他一些钱,盘费数目少也要拿十多元,多的到二十四、五元。如果是近边人,那么径直送他十几块到二十几块钱。帮做一年之后,正式有了薪俸,头一年四、五十元,第二年五十多元至六十 元……忠实可靠而又精明能干的先生,老板把生意完全交给他做……赚了钱分红利给先生,赚得多分三成,赚得少两成,再少也要分一成。”

当然,对于这种和谐的劳资关系,一向强调“以阶级斗争为纲”的毛文章中这样抨击道:“他们阶级关系原来是那样的模糊”。

寻乌,太偏远了,位于闽粤赣边境的深山里,我们还是以大城市作例证:

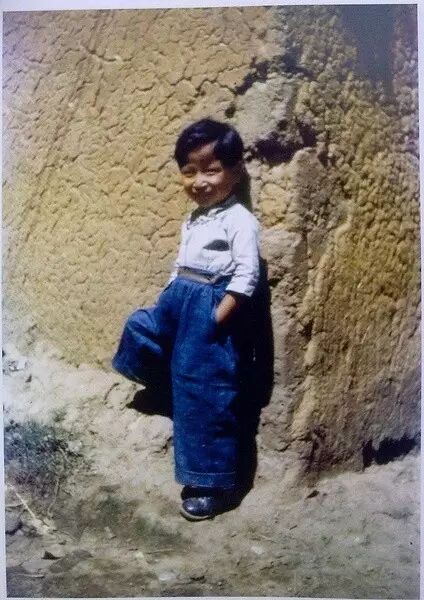

旧社会的地里忙活的男孩 。

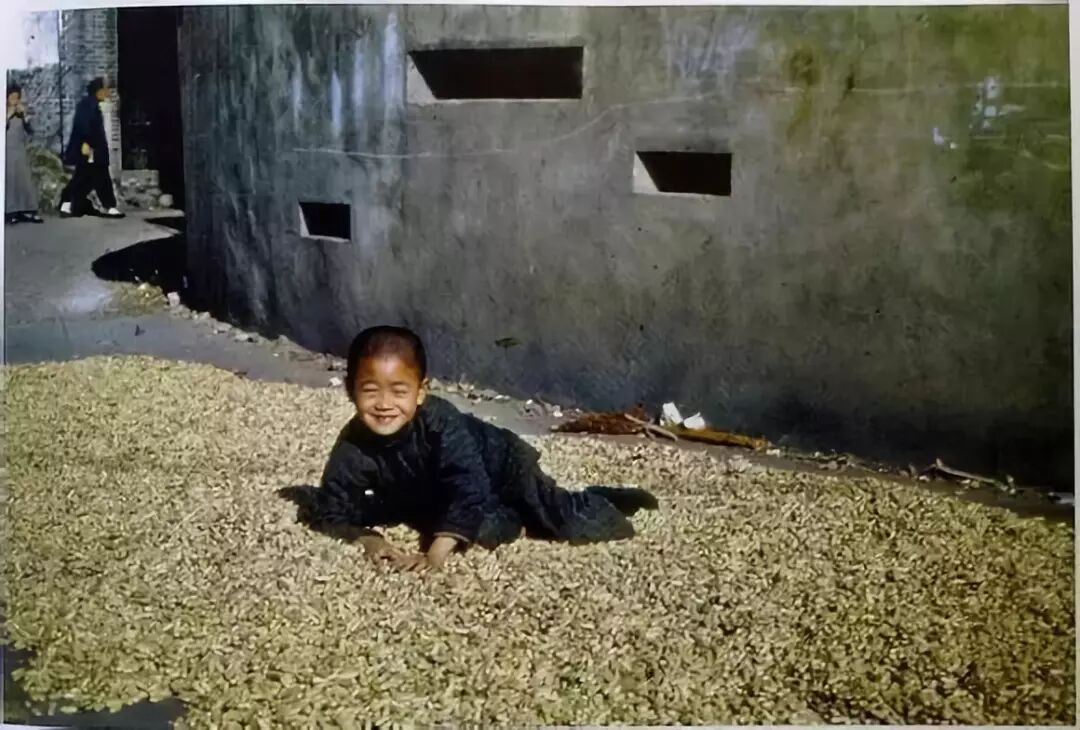

旧社会时在花生堆里玩耍的男孩。背后的碉堡显示是在战争状态下。

旧社会时在花生堆里玩耍的男孩。背后的碉堡显示是在战争状态下。

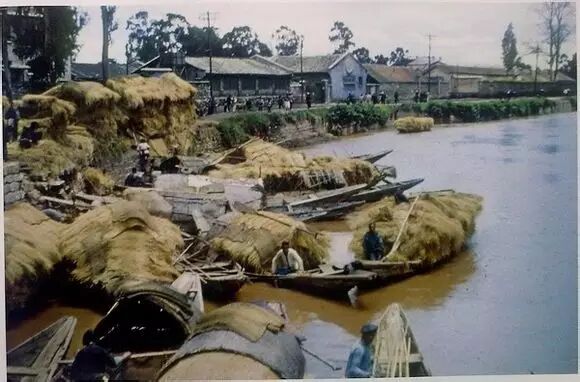

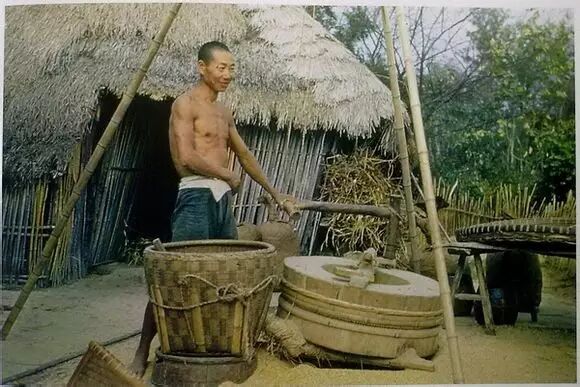

旧社会的壮年汉子在劳动。

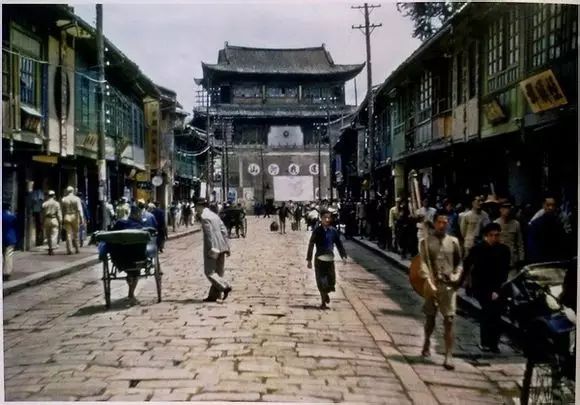

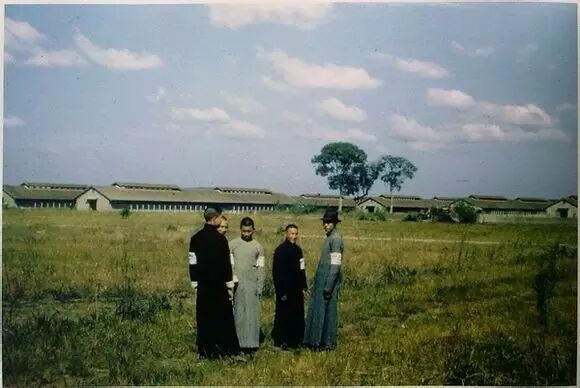

旧社会的先生

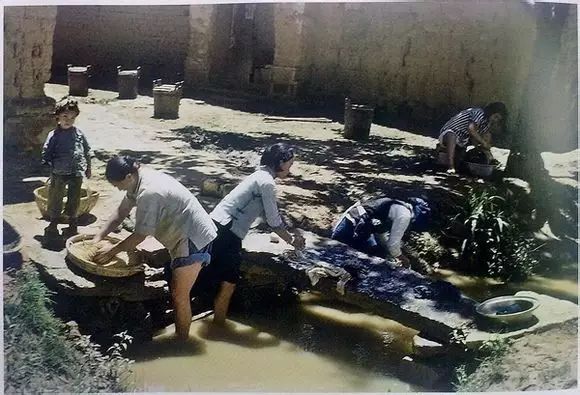

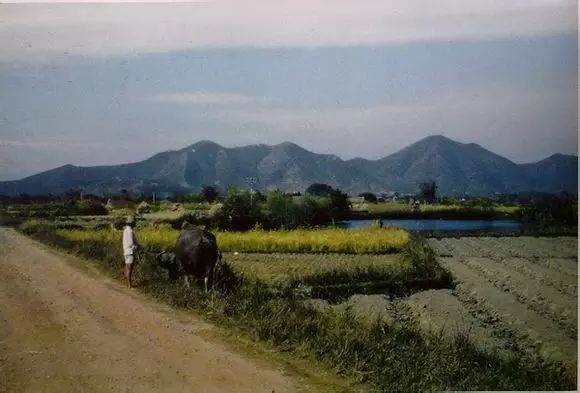

旧社会农闲时放牛的村民。

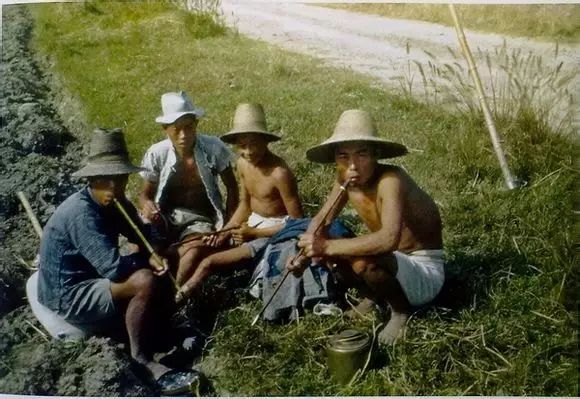

旧社会的田间地头,农夫聚在一起闲扯休息。